「肩が痛くて腕が上がらない…これって五十肩?」

- 肩を動かすと痛みが走る

- 夜間に肩がズキズキ痛むことがある

- 腕を上げたり、後ろに回すのが難しくなった

- 急に痛みがひどくなり、その後徐々に動かしにくくなる

こうした症状がある場合、「五十肩(ごじゅうかた)」と呼ばれる状態かもしれません。

五十肩という言葉は、昔から使われてきた俗称であり、江戸時代の医学書『俚言集覧(りげんしゅうらん)』にも記載があります。

そこでは「五十歳頃に好発し、肩が痛み、手が挙がらなくなる病で五十腕とも五十肩ともいふ」とされています。

しかし、現代医学において「五十肩」は正式な病名ではありません。

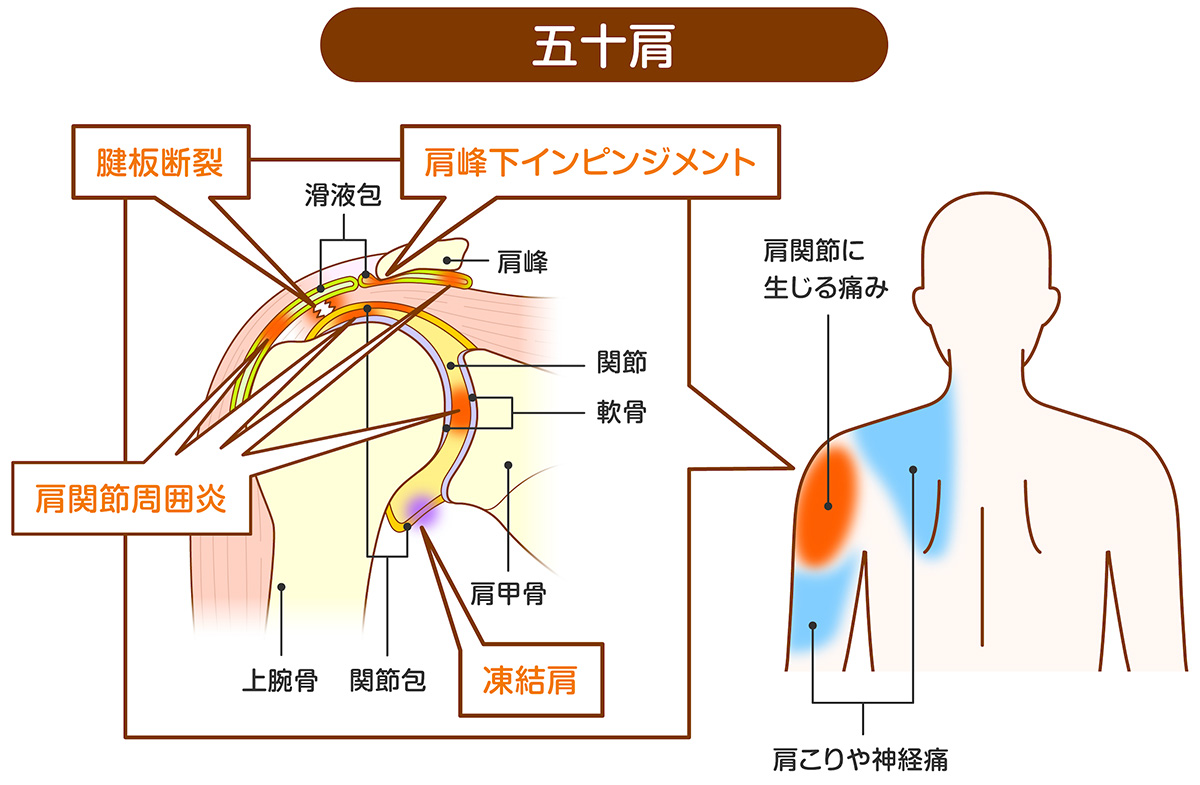

五十肩と呼ばれる症状の原因を医学的に考えると、肩関節周囲炎、凍結肩(肩関節拘縮)、肩腱板断裂、肩峰下インピンジメント症候群などの疾患に分類されます。

それぞれの特徴を理解し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

五十肩の正体は?—現代医学での分類と鑑別

五十肩の症状に似た疾患には、主に肩関節周囲炎、凍結肩(肩関節拘縮)、肩腱板断裂の3つがあります。 それぞれの特徴と違いを解説します。

1. 肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)

五十肩の中で最も一般的な疾患とされ、特に炎症が主な原因となるタイプです。

- 肩関節の周囲の組織(腱や靭帯、滑液包など)に炎症が起こる

- 炎症による痛みが強く、夜間痛が出ることが多い

- 可動域が徐々に制限されるが、完全には固まらない

炎症が続くことで、関節の動きが悪くなり、肩を動かす際に痛みが出るのが特徴です。

治療としては、消炎鎮痛剤や温熱療法、ストレッチなどの保存療法が基本となります。

2. 凍結肩(肩関節拘縮)

五十肩の中でも特に可動域の制限が強いタイプです。

肩関節周囲炎の炎症が慢性化し、関節包が硬くなってしまった状態を指します。

- 肩関節が固まり、ほとんど動かせなくなる(可動域制限が顕著)

- 痛みは強いが、時間とともに軽減することが多い

- 「関節が凍ったように動かない」ことから「凍結肩」と呼ばれる

凍結肩は、時間経過とともに自然に改善することが多いですが、適切なリハビリを行わないと長期間可動域が戻らないことがあります。

治療としては、積極的なリハビリが重要であり、関節可動域を広げるためのストレッチが推奨されます。

3. 肩腱板断裂(かたけんばんだんれつ)

肩関節痛が生じる疾患ですが、肩を動かす筋肉(腱板)が損傷しているため、治療方法が異なります。

- 腕を上げる際に、特に「引っかかるような痛み」がある

- 自分の力では腕を上げられないことがある(外から支えると上がる)

- 夜間痛が強く、特に肩を下にして寝ると痛む

肩腱板断裂は、加齢や外傷(転倒など)によって発生することが多く、自然に治ることはありません。

部分的な断裂であれば保存療法を行うこともありますが、完全に断裂している場合は手術が必要となることがあります。

4. 肩峰下インピンジメント症候群

肩関節を動かした際に肩峰と腱板が衝突し、腱や滑液包が圧迫されることで痛みが生じる疾患です。

- 腕を上げる際に、特に「引っかかるような痛み」がある

- 肩を90度以上挙げたときに痛みが増す

- 夜間痛があり、睡眠障害がある

肩峰下インピンジメント症候群は、スポーツや繰り返しの動作、加齢による腱板の変性が原因となることが多く、放置すると腱板損傷へと進行する可能性があります。

初期の段階では、消炎鎮痛剤やストレッチ、リハビリによる治療が有効ですが、症状が強い場合はステロイド注射を行うこともあります。

改善しない場合や、腱板損傷が進行している場合は、関節鏡視下手術が必要となることがあります。

五十肩の検査

1. 身体診察

肩の可動域を評価し、痛みが出る動作を確認します。また、圧痛の有無を調べ、炎症や筋力低下がないかチェックします。

2. 画像検査

- レントゲン:骨の変形や骨折、石灰沈着の有無を確認

- 超音波検査:腱板損傷の有無や炎症の評価を行う

- 必要に応じてMRIを実施し、腱板断裂の詳細や関節の異常を確認

五十肩の治療

※五十肩の治療については、厳密には疼痛の原因によって治療法が若干異なりますが、本ページでは便宜上「五十肩」としてまとめています。具体的な病態ごとの詳細な治療方法については、各疾患のページをご参照ください。

1. 痛みを和らげる(消炎鎮痛剤・注射・湿布)

肩の炎症が強い場合、痛みを軽減するために消炎鎮痛剤(NSAIDs)の内服や湿布を使用します。

また、症状が強い場合はステロイド注射やヒアルロン酸注射を行うことで、炎症を抑え、痛みを緩和することが可能です。

注射は即効性があるため、特に夜間痛が強い患者には有効です。

※当院では超音波を用いることで疼痛部位に合わせて注射部位を的確に選択し注射が可能です。状況によりハイドロリリースでの関節の可動域改善も期待できます。

2. リハビリ・ストレッチ(可動域改善)

肩の動きを取り戻すためには、適切なストレッチとリハビリが不可欠です。

肩関節周囲炎の段階では、痛みの程度に応じて可動域訓練を進めていくことが重要です。しかし、無理に動かすと痛みが悪化することもあるため、状態をみながら慎重に進める必要があります。

3. 温熱療法(血流改善)

肩の血流を改善し、筋肉や靭帯を柔らかくするために、温熱療法(ホットパック・入浴など)を行うと症状の改善が期待できます。

痛みが落ち着いてきたら、温熱療法を可動域訓練に取り入れると、肩の可動域が回復しやすくなります。

専門医からの一言

「五十肩」という言葉は、江戸時代から続く医学的な俗語であり、『俚言集覧』に記録が残っています。当時は漢方医学の観点から「気の巡りの悪さ」や「老化現象」として捉えられていましたが、現代医学では「肩関節周囲炎」や「凍結肩」などとして分類され、炎症や拘縮の過程が明らかになっています。

この言葉は医学的な正式名称ではないものの、一般の人々にとって親しみやすく、症状を端的に表しているため、現在でも広く使われています。医療現場においても、患者さんの理解を助けるために用いられることが多い表現です。

「五十肩だと思って放置していたら、実は肩腱板断裂だった」というケースも珍しくありません。長期間放置することで、徐々に肩の可動域が制限され「凍結肩」に進行してしまうこともあります。この状態になると、著しい動きの制限が生じ、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。「そのうち治るだろう」と思わず、肩に違和感を感じたら、早めに相談しましょう。

当院では、超音波を活用することで、痛みの原因となっている部位を正確に特定し、適切な場所に注射を行うことが可能です。これにより、注射の効果を最大限に引き出し、より高い治療効果を期待できます!

参考文献

- Challoumas D, Biddle M, McLean M, Millar NL. Comparison of treatments for frozen shoulder: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020;3(12):

- Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Buchbinder R. Electrotherapy modalities for frozen shoulder. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(10):CD011324.

- 村木 孝行. 肩関節周囲炎 理学療法診療ガイドライン。理学療法学。2016;43(1):67–72

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))