こんな経験、ありませんか?

- 背が縮んだ気がする

- 腰が痛いのって、運動不足じゃなくて骨のせいだったりするのかな…

- 最近ちょっとした段差でつまずくし…もしかして、骨弱ってるのかな…

年齢を重ねると誰にでも起こりうる「骨の老化」。そのなかでも、骨の元気がなくなって、支える力が落ちたり、折れやすくなる病気のことを骨粗鬆症(こつそしょうしょう)といいます。

見た目ではなかなか気づきにくく、ほとんどの人が気づかないうちに進行しています。「自分はまだ大丈夫」と思っていても、実は知らないうちに骨折のリスクが高くなっていることも少なくありません。

骨粗鬆症とは?

骨は見た目には硬くしっかりしているように見えますが、実は内部はスポンジのような構造をしています。その骨の中身(骨密度)は、加齢や生活習慣、ホルモンの変化などによって少しずつ減っていき、骨がもろく、折れやすくなってしまう状態が「骨粗しょう症」です。

特に、腰のあたりの背骨や手首、太もものつけ根などは折れやすい場所として知られています。人によっては、日常のちょっとした動作や負担だけで骨が折れてしまい、「気づかないうちに骨折していた(いつの間にか骨折といいます)」というケースもあります。

こうした骨折は、本人も「ただの腰痛かな」と自己判断して放置してしまうことが多く、気づいたときには背骨の形が変わって姿勢が悪くなってしまうことも珍しくありません。

少し長めの記事ですが、骨の健康にとってとても大切なことをまとめました。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

なぜ骨がもろくなるの?(原因)

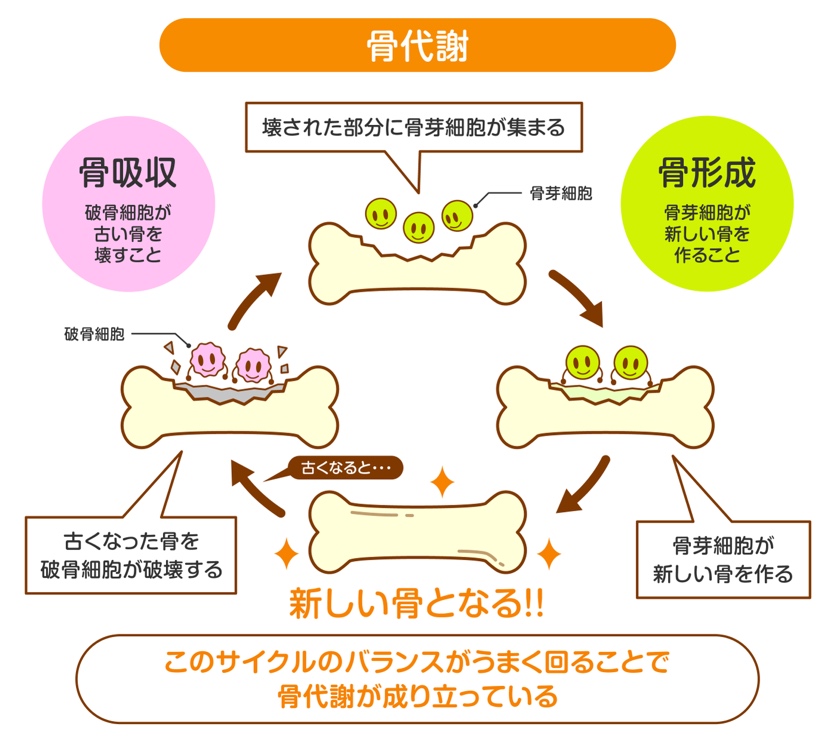

私たちの骨は、一見すると変化のないように見えますが、実は常に「作り直し(=骨代謝)」が行われています。この働きの中心となっているのが、骨をつくる「骨芽細胞」と、骨を壊す「破骨細胞」という2つの細胞です。

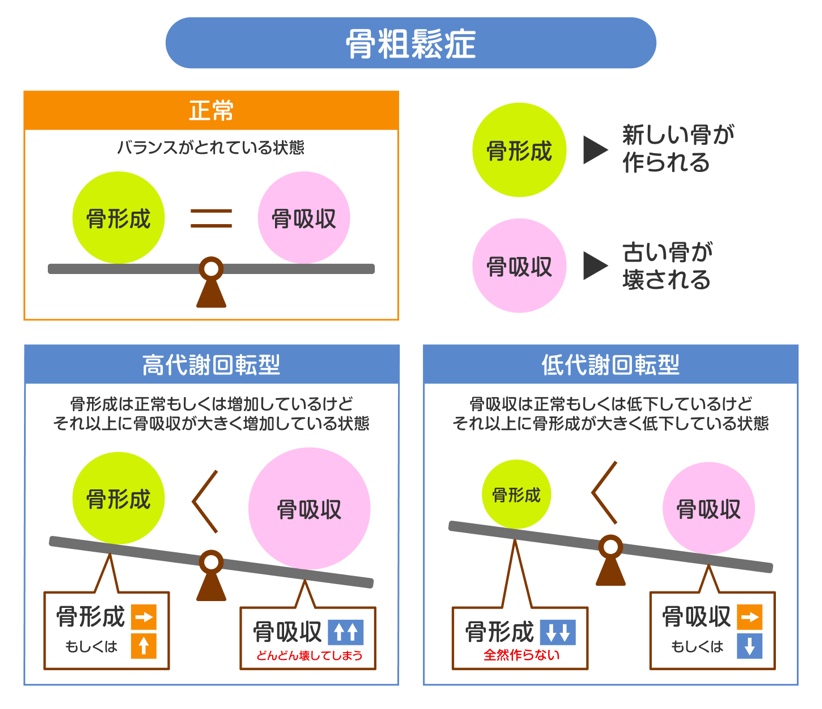

この2つがバランスよく働くことで、骨は強さを保っています。

ところが、加齢や女性ホルモンの減少(特に閉経後)、運動不足、栄養の偏りなどがあると、骨を壊す破骨細胞の働きが強まり、骨をつくる骨芽細胞の働きが追いつかなくなってしまいます。

この状態を高代謝回転型の骨粗鬆症と表現します。

また、骨を壊す破骨細胞の働きは正常なのに、骨を作る骨芽細胞の働きが悪い場合も相対的に骨吸収が骨形成を上回るため骨粗鬆症の状態になります。

この場合を低代謝回転型の骨粗鬆症と表現します。

骨は日々生まれ変わっています。だからこそ、このバランスを保つためには、生活習慣やホルモンのケア、適度な運動や栄養がとても大切なんです。

骨粗しょう症は、年齢を重ねることで誰にでも起こりうる病気です。特に女性は閉経後に急激に骨密度が低下しやすく、その背景には「エストロゲン」という女性ホルモンの減少が大きく関わっています。

ここから先は、原因や背景をもう少し具体的にご紹介します。

骨粗しょう症の主な原因

1 女性ホルモン(エストロゲン)の減少

女性ホルモンであるエストロゲンには、骨を壊す働きを持つ「破骨細胞」の活動を抑える作用があります。

若い頃は骨をつくる「骨芽細胞」と骨を壊す「破骨細胞」のバランスが保たれているので骨はどんどん作り変えられ健康な状態を維持しています。

しかし、閉経をきっかけにエストロゲンが急激に減ってしまいます。今まで破骨細胞の働きを抑制していたエストロゲンが減ってしまうことで破骨細胞が活発化し、骨がどんどん壊されるようになります。

この結果、骨密度が急激に低下してしまうのです。

2 栄養不足(特にカルシウム・ビタミンD・たんぱく質)

加齢により食が細くなったり、病気などで胃や腸の状態が不良になるとビタミンやミネラルなどの吸収力が落ちてしまい、骨の材料となる栄養素が不足しがちになります。

また、骨の形成に非常に重要なビタミンDは日光を浴びることで体内に作られますが、高齢者は外出の機会が減ることで合成量も低下しやすくなります。

この結果骨の代謝が問題ない体でも骨粗鬆症が進行することがあります。

3 運動不足による骨への刺激の低下

年齢とともに身体を動かす機会が減ると、骨にかかる刺激も少なくなり、骨を維持する力が衰えていきます。

寝たきりになると筋肉が痩せてしまうとよく言いますが、実は骨も痩せてしまうんです。適度な運動は、骨密度の維持にとって重要な役割を果たします。

このように、骨粗しょう症は単なる「加齢のせい」ではなく、ホルモンの変化・栄養の不足・運動の減少という複数の要因が重なって起こる病気です。

だからこそ、早めに気づき、生活習慣の見直しや予防対策をしていくことが大切です。

4 生活習慣・病気・薬

骨粗しょう症は、上記のようなものだけでなく、特定の病気や薬の影響によって起こることもあります。中には、病気そのものと、その治療に使う薬の両方が骨粗しょう症のリスクを高めるケースもあり、注意が必要です。

関節リウマチ × ステロイド(プレドニゾロンなど)

リウマチによる慢性的な炎症で骨が壊されやすくなります。 炎症を抑えるために使うステロイド薬が骨代謝を悪化させてしまいます。

病気・お薬いずれも骨を弱くするため、特に注意が必要な組み合わせです。

糖尿病(2型) × 食事制限 or ビタミンD不足

血糖コントロールが悪いと骨質が低下しやすくなります 糖尿病の治療では、食事のコントロールや運動の取り組みがとても大切です。

ただ、頑張って続けている食事制限によって、気づかないうちにカルシウムやビタミンDなどが不足してしまったり、体を動かす機会が減ってしまうことで、骨の健康に影響が出ることもあります。

せっかくの努力が良い方向につながるように、栄養と運動のバランスを整えながら、骨の健康にも目を向けていくことが大切です。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病)

病気そのものが骨の代謝を活性化を強くすることで、骨吸収が進行します。

慢性腎臓病(CKD)

腎臓の働きが低下するとカルシウムやビタミンDの代謝がうまく調節できなくなり、骨の質が悪くなってしまいます。

どんな症状が出るの?

骨粗鬆症そのものには痛みなどの自覚症状がほとんどありません。 でも、ある日突然…

- 転んだ拍子に手首や太ももの骨を骨折したり

- 重たい荷物を持った瞬間に背中や腰の骨がつぶれてしまったり(圧迫骨折)

ということが起きます。

さらに進行すると…

- 背中が丸くなる

- 身長が縮む

- 慢性的な背中や腰の痛み

- 肺や胃が圧迫されて、息苦しさや食欲不振

などの影響も出てきます。

どうやって診断するの?(検査)

当院では、以下のような流れで骨粗鬆症の評価を行います。

1. 問診・身体診察

骨折歴や身長の変化、家族歴、生活習慣をお聞きします。

2. 骨密度検査(DXA法)

腰椎や大腿骨などで骨の密度(骨量)を測定します。若い人と比べて何%の骨量があるか(YAM値)を基準に診断します。

3. 血液・尿検査

骨の代謝マーカーを測定し、骨の作られ方・壊され方のバランスをチェックします。ビタミンDやカルシウムの値を確認します。

どうやって治すの?(治療)

骨粗鬆症の治療は、骨を強くすること・骨折を予防することが目的です。治療にはいくつかの選択肢があり、患者さんの年齢・骨折の有無・検査結果などに応じて決めていきます。

食事療法

骨の健康を保つためには、毎日の食事からしっかり栄養を摂ることが大切です。以下の栄養素は特に重要です。

カルシウム(牛乳・小魚・大豆製品など)

骨の材料となる栄養素です。不足すると骨がもろくなるため、意識的に摂るようにしましょう。

ビタミンD(鮭・卵・きのこ類、日光浴)

カルシウムの吸収を助ける働きがあり、骨づくりをサポートします。ビタミンDは日光を浴びることで皮膚で作らるので、食事だけでなく1日15分程度の日光浴も効果的です。

たんぱく質(肉・魚・卵・豆腐など)

筋肉量の維持にはたんぱく質が欠かせません。筋力が低下すると転倒リスクが高まり、骨折の原因にもなります。

運動療法

運動は骨に刺激を与えることで骨密度の維持に役立ちます。無理なく続けられる内容から始めてみましょう。

ウォーキングやスクワットなど

骨に適度な負荷をかけることで、骨が強くなろうとする働きが活発になります。日常の中に少しずつ取り入れるのがおすすめです。

バランス運動や筋力トレーニング

転倒を予防するためには、下半身の筋力や体幹の安定も重要です。椅子に座った状態での簡単な体操でも効果があります。

薬物療法

食事や運動だけでは骨密度の改善が難しい場合や、骨折リスクが高い方には、お薬による治療を行います。

骨の吸収を抑える薬

破骨細胞の働きを抑えて、骨が壊れるのを防ぎます。

骨の形成を促す薬

骨を新しくつくる骨芽細胞の働きを促し、骨密度を高めるお薬です。

ビタミンD製剤・カルシウム補充

食事だけで不足しやすい栄養素を補うことで、薬の効果を高めたり骨代謝をサポートします。

いずれの治療でも、定期的に骨密度や血液の検査を行いながら、状態に合わせてお薬を続けていくことが大切です。

骨粗しょう症のお薬には、毎日飲むもの、週1回・月1回のもの、注射で行うものなど、さまざまな種類があります。

私たちは、患者さん一人ひとりの体の状態や生活スタイルをしっかり考慮したうえで、「その方にとって一番合った、最適なお薬」を一緒に選んでいきます。

放っておくとどうなるの?

- 転倒や日常のちょっとした動作で骨折するリスクが高まります

- 圧迫骨折になってしまた場合、圧迫骨折を繰り返すリスクが非常に高くなります

- 骨折によって寝たきりになったり、介護が必要になったりする可能性も

- 特に太ももの骨(大腿骨近位部骨折)は、命に関わることもあるため、予防がとても重要です

専門医からの一言

骨粗鬆症は、年齢とともに誰にでも起こりうるごく身近な病気です。「痛くないから大丈夫」と思っていると、知らないうちに骨が弱くなり、ある日突然骨折してしまうこともあります。

でも安心してください。早めに気づいて、食事や運動、必要な治療を始めれば、骨はしっかり守ることができます。

「最近、くしゃみしただけで腰がズキッとした…まさか骨?」

「背中が丸くなった気がする…年齢のせい?それとも骨のせい?」

「あの時、骨密度の検査受けとけばよかったな…今からでも間に合う?」

「同い年の友達が骨粗しょう症って言われて…私も他人事じゃないよね」

「牛乳もサプリも気をつけてたけど…本当に骨、丈夫なんだろうか」

「骨粗しょう症って女性に多いって聞いたし、そろそろ検査した方が安心かも」

と感じたときこそ、ぜひ一度骨のチェックを受けてみましょう。

当院では、骨密度の測定や採血による評価に加えて、転倒予防のためのリハビリ指導やお薬のご相談まで、骨粗しょう症に対してトータルでサポートを行っています。

骨の治療は「始めること」も大切ですが、なにより大事なのは“続けること”です。続けることが不安だったり、ひとりでは難しいと感じる方も、どうぞご安心ください。

当院では、患者さんが無理なく続けられるように、日々の声かけやフォローを大切にしながら、しっかり寄り添ったサポートを行っています。

高齢の方はもちろん、「自分はまだ大丈夫」と思っている若い世代の方にも、ぜひ一度ご自身の骨の状態を見直すきっかけにしていただけたら嬉しいです。

骨を守ることは、これからの“笑顔で元気に動ける時間”を守ることにもつながります。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。

参考文献

- 日本骨粗鬆症学会. 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン(2019年改訂版)

- 整形外科診療ガイドライン 骨粗鬆症.改訂第2版,日本整形外科学会・日本骨粗鬆症学会監修,南江堂,2021年.

- 日本骨代謝学会編:ステロイド性骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2014年版.

- Kanis JA, et al. Assessment of osteoporosis at the primary health-care level. WHO Scientific Group.

- Cosman F, et al. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporos Int. 2014.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))