「ちょっとひねっただけだから大丈夫」…そう思って放っておいていませんか?

- 歩いていて段差や石につまずいて足をひねった

- スポーツ中にジャンプの着地や切り返し動作でグキッとした

- 足首が腫れてきて、痛くて体重がかけられない

- 「冷やせば治るかな」と思って湿布だけで放置している

こんなことを経験してきた人も多いのではないでしょうか。それが「足関節捻挫」です。ここで皆さんに知っておいてほしいのは、“捻挫=軽いケガ”ではないということです。

もちろん軽傷の捻挫もありますが、実際に診察をしてみると、じつは剥離骨折(小さく骨がはがれている状態)を伴っていたというケースも少なくありません。「歩けるし大丈夫」「軽い捻挫だろう」と思っていても、実は靭帯がしっかり傷ついていることも多いのです。

足関節捻挫は、きちんと治療しないと癖になったり、何度も再発したりしてしまうこともあります。だからこそ、初期の対応がとても重要なんです。

足首のケガを甘く見ずに、正しく診断して適切な治療を行うことが、再発予防のカギになります。

足関節捻挫とは?

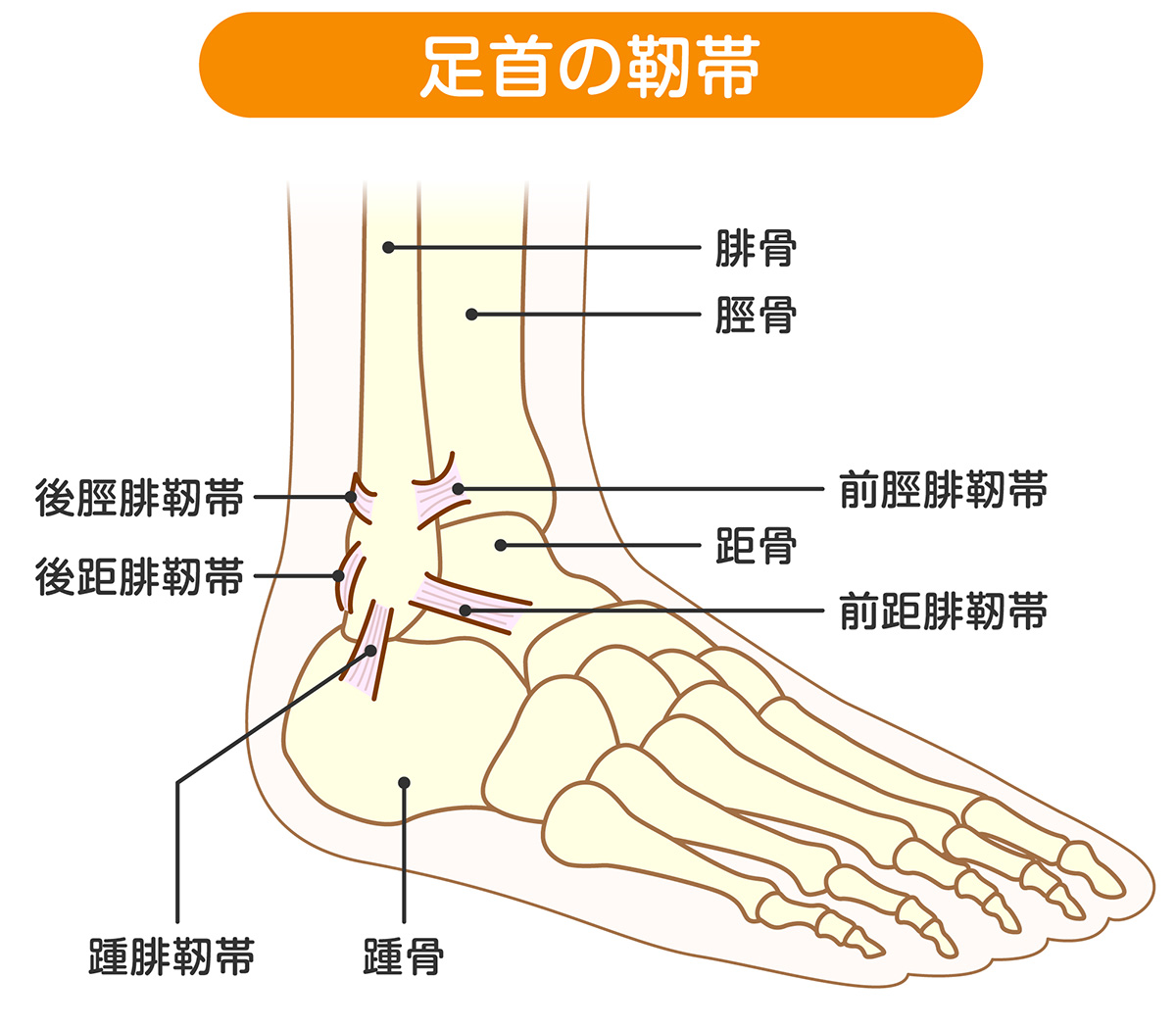

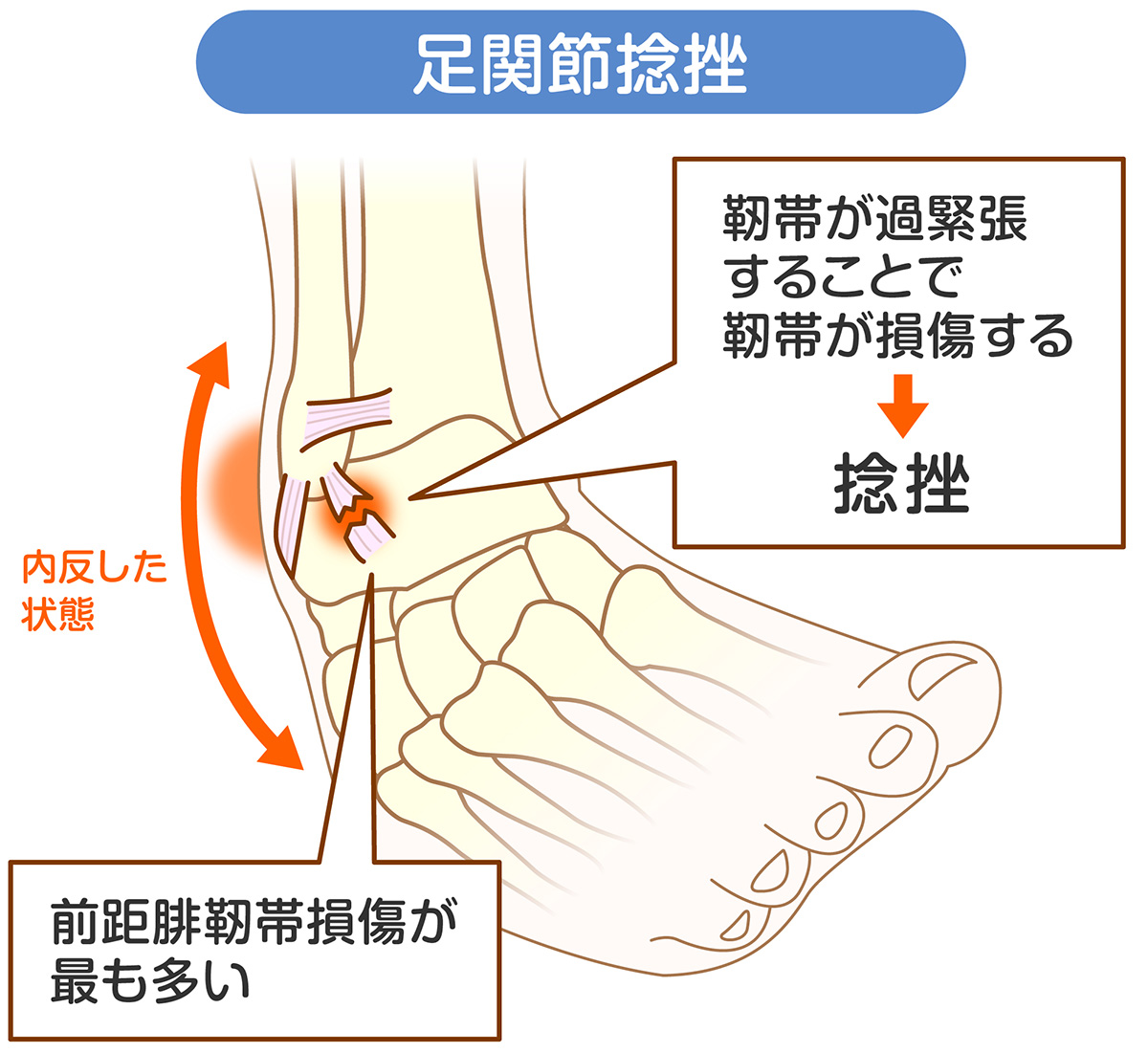

足関節捻挫とは、足首をひねったときに関節を支えている靭帯(じんたい)が過度に伸びたり切れたりすることをいいます。

特に足の裏が内側を向くようにグネッとひねってしまうことで起こるタイプが最も多いです。

「ただの捻挫」ではないことも

外来で診察してみると、見た目は腫れているだけに見えても、レントゲンを撮ってみたら実は剥離骨折があったということも珍しくありません。

この剥離骨折(はくりこっせつ)とは、靭帯が強く引っ張られた衝撃で、靭帯が傷つくのではなく骨の一部が引きはがされてしまう状態のことをいいます。

見た目や症状は一般的な捻挫とよく似ていて、痛いながらも歩けることも多いため、「ただの捻挫だろう」と思われがちですが、治療方法や固定期間が大きく異なるため、見逃してはいけません。

さらに、レントゲンでは骨折が確認できなかった場合でも、超音波検査を行うことで、ごく小さな剥離骨折が見つかることは珍しくありません。

特に、骨がまだやわらかく未発達な子どもに多くみられるパターンで、こうした微細な損傷を放置すると、足首の捻挫がクセになってしまうこともあります。

これまでは、「レントゲンで骨折がないから、ただの捻挫ですね」と診断されることが一般的でした。しかし現在では、超音波(エコー)を使って靭帯や骨の細かい部分まで観察できるようになったことで、隠れていた損傷を早期に発見できるようになりました。

こうした微細な損傷を画像を動かしながらリアルタイムで確認できるのが、超音波検査ならではの大きな強みです。レントゲンだけでは見逃されていた小さな異常もしっかりと捉え、その結果として捻挫の再発予防や早期回復につなげることが可能になってきています。

ですから、足をひねっただけ…と思っても、自己判断せず、医療機関でしっかりとした診察と適切な検査を受けることが何より大切です。

どんな症状が出るの?

- 足首の外側または内側が腫れる・押すと痛い

- 体重をかけて歩くと痛む

- 内出血で青くなる

- 関節がぐらつく感じがする

- 足首がしっかり伸ばせない・曲げられない

靭帯損傷の程度や骨折の有無によって症状は様々ですが、このような症状があるときは、自己判断せずにまず医療機関を受診してください。

足関節捻挫の検査

当院では、以下のような流れで診察を行います。

1. 問診と身体診察

まずは、けがの状況や症状について詳しくお聞きし、そのうえで実際に足首の状態を確認していきます。

どのようにしてひねったか、いつから痛むかを確認します

捻ったときの体の動きや足の向きなど、ケガの起き方を知ることで、どの靭帯が傷んでいそうか見当がつきます。

靭帯が痛んでいる場所を指で圧して確認します

外側・内側・前方など、痛みの場所から傷んでいる靭帯を特定します。

足首の動きや、ぐらつきの有無をチェックします

関節が不安定になっていないか、靭帯がどの程度損傷しているかを把握するために大切な確認です。

※怪我した直後では痛みのため詳しく評価できないこともあります。その場合は痛みが落ち着いたタイミングで足首のぐらつきを確認します。

2. 画像検査

見た目では判断できない靭帯や骨の損傷を正確に把握するために、必要に応じて以下のような検査を行います。

レントゲン(X線)検査

足首の骨に骨折や剥離骨折がないかを確認するために行います。見た目は捻挫に見えても、小さな骨の損傷が隠れていることもあるため、まずはレントゲンで評価します。

超音波検査

靭帯の断裂や腫れ、関節内の炎症などをリアルタイムで確認できる非常に有用な検査です。特に、レントゲンでは写らない小さな損傷や靭帯の状態を詳しく観察できるため、捻挫の診断において重要な役割を果たしています。

MRI検査(必要に応じて)

靭帯・腱・関節内の損傷や、軟骨の状態まで詳しく評価したい場合に行います。重度の損傷が疑われる場合や、症状が長引いているときに検討します。

捻挫の重症度分類

- 軽度(1度):靭帯が軽く伸びただけ。痛みは軽度で歩行可能

- 中等度(2度):靭帯が部分的に断裂。腫れや痛みが強く、歩行が困難

- 重度(3度):靭帯が完全に切れてしまっている状態。関節の不安定性あり

※ 中等度・重度の捻挫では、剥離骨折や軟骨損傷が合併していることもあるため、しっかりとした評価が必要です。状態によっては靭帯を再建するような手術加療が必要な場合もあります。

足関節捻挫の治療~まずは応急処置、そして適切な固定へ~

足首をひねった直後は、「とにかく冷やして休ませる」ことが大切です。ここでしっかりとした初期対応ができるかどうかで、その後の治り方に大きな差が出ることもあります。

受傷直後のRICE処置

捻挫の応急処置として最も基本的で効果的なのが「RICE(ライス)処置」です。これは、腫れや炎症を最小限に抑え、早期回復につなげるための4つの基本ステップを指します。

Rest(安静)

まずは無理に動かさず、足に体重をかけないように安静にします。靭帯が損傷している状態で動かすと、さらに悪化させるおそれがあるため、何よりもまず休ませることが重要です。

Ice(冷却)

氷や冷却パックを使って患部を冷やすことで、腫れや炎症、痛みを抑えることができます。15〜20分ずつ、タオル越しに冷やすのが基本です。直接肌に当てないようにしましょう。

Compression(圧迫)

包帯や弾性包帯、サポーターなどを使って足首を軽く圧迫することで、腫れを抑えます。ただし、血の流れが悪くなるほどきつく巻きすぎないように注意が必要です。

Elevation(挙上)

足を心臓よりも高い位置に上げておくことで、血流を抑え、腫れの進行を防ぎます。寝ているときや休んでいる間も、クッションなどを使って足を高く保つのが効果的です。

こうした処置を受傷直後から48時間ほど継続して行うことで、回復を早めることが期待できます。

損傷の程度に応じた固定治療

RICE処置の後は、実際にどの程度の損傷があるかに応じて、固定の方法や期間を選んでいきます。靭帯の損傷がどれくらいか、また日常生活への影響も考慮しながら、個別に対応していきます。

軽度の捻挫(1度損傷)

靭帯が軽く伸びた状態で、腫れや痛みが比較的軽い場合には、サポーターや包帯での軽い固定を行い、早期に日常生活へ復帰できるようにします。

中等度の捻挫(2度損傷)

靭帯が部分的に切れていたり、腫脹・痛みが強い状態では、安静と固定がより重要になります。1〜2週間ほどギプスや固定装具を使用してしっかりと保護し、靭帯がしっかり回復するのを待ちます。

重度の捻挫(3度損傷)または剥離骨折を伴う場合

靭帯が完全に断裂していたり、骨折を合併している場合には、3週間以上の固定が必要となることもあります。場合によっては、靭帯の再建などを目的とした手術が検討されることもあります。

固定の強さや期間については、患者さんの生活環境や通勤・通学の状況をふまえながら、無理のないよう柔軟に調整することを心がけています。

たとえ損傷の程度が強くなくても、痛みや腫れが強ければ固定期間は長くなることもあります。ただし、長く固定しすぎると足首が硬くなってしまうことがあるため、バランスがとても大切です。

固定を外すタイミングは、症状の経過や関節の状態をしっかり確認しながら慎重に判断しています。また、痛みがなかなか改善しない場合には、MRIなどの精密検査を追加して詳しく評価することもあります。

リハビリテーション

痛みが引いてきた段階では、関節の可動域(動かせる範囲)を回復させる運動や、足首のバランス機能を取り戻すためのリハビリがとても重要です。

これをおろそかにすると、関節周囲の筋力や感覚の回復が不十分なままになり、足首が不安定な状態のままになってしまいます。

その結果、ちょっとした段差や着地の衝撃でも足首を再びひねりやすくなり、「捻挫癖(ねんざぐせ)」がついてしまうことがあります。こうした再発を防ぐためにも、以下のような段階的なリハビリが必要です。

片足立ちやバランス練習

足首周囲の安定性を高め、転倒やひねりを防ぐ感覚を養います。

足首のストレッチや筋力トレーニング

固まった関節をほぐし、捻挫前と同じ可動域と筋力を目指します。

段階的なスポーツ復帰の指導

無理のない範囲から徐々に運動を再開し、再発リスクを最小限に抑えます。

リハビリをしっかり行うことで、痛みの改善だけでなく、再発予防と長く使える足首を保つことにつながります。焦らず丁寧に、治すためのステップを一緒に進めていきましょう。

再発予防のために大切なこと

足関節の捻挫を防ぐためには、リハビリでの回復だけでなく、日頃からの予防がとても大切です。

たとえば…

- 足に合った靴を選ぶこと(特にかかとがしっかり安定するタイプ)

- スポーツをするときは、サポーターやテーピングを活用すること

- 足首まわりの筋肉やバランス感覚をしっかり鍛えておくこと

こうした日々の小さな心がけが、捻挫の再発を防ぎ、足を守ることにつながります。

一度捻挫を経験すると、どうしても同じ場所を繰り返し傷めやすくなるため、予防は治療と同じくらい大切です。

専門医からの一言

「たかが捻挫」と思って放っておいたことで、何度も再発して辛い思いをしている患者さんを、私はたくさん診てきました。

最初のケアがしっかりできていれば、そんな辛さは防げたかもしれません。捻挫は決して“軽いケガ”ではありません。靭帯の損傷や、見逃されやすい骨の異常が隠れていることもあります。

私は、もう一度捻らないように、もう痛みで悩まないように、という思いを込めて、しっかりとした診察と治療、リハビリの提案を行っています。

少しでも違和感があるなら、早めに相談してください。あなたの足が、これからも安心して使い続けられるようにしっかりと支えさせていただきます。

参考文献

- 日本整形外科学会. 足関節外傷・障害の診療ガイドライン(2021年)

- Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Exercise-based rehabilitation reduces reinjury following acute ankle sprain: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2022 Jul;56(14):816–826.

- 松田秀一 他. 足関節捻挫後の不安定性に対する診療戦略. 日整会誌, 2019.

- Attenborough AS, McClelland JA, Hiller CE, et al. Acute Ankle Sprain Management: An Umbrella Review of Systematic Reviews. Sports Med. 2022 Aug;52(8):1823–1837.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))