最近、親指の付け根が痛い」「靴に当たって赤く腫れる」「親指が小指の方へ曲がってきた」…そんな症状はありませんか?

- 親指が「くの字」に外側へ曲がってきた

- 靴を履くと親指の付け根が当たって痛い

- 見た目の変形が気になってきた

- 長時間歩くと足の裏や親指の付け根がジンジンする

- 家族にも同じような足の変形がある

このような症状があれば、外反母趾の可能性があります。特に中年以降の女性に多く見られる足の変形疾患で、放置すると痛みや歩きづらさが強くなることもあります。

外反母趾とは?

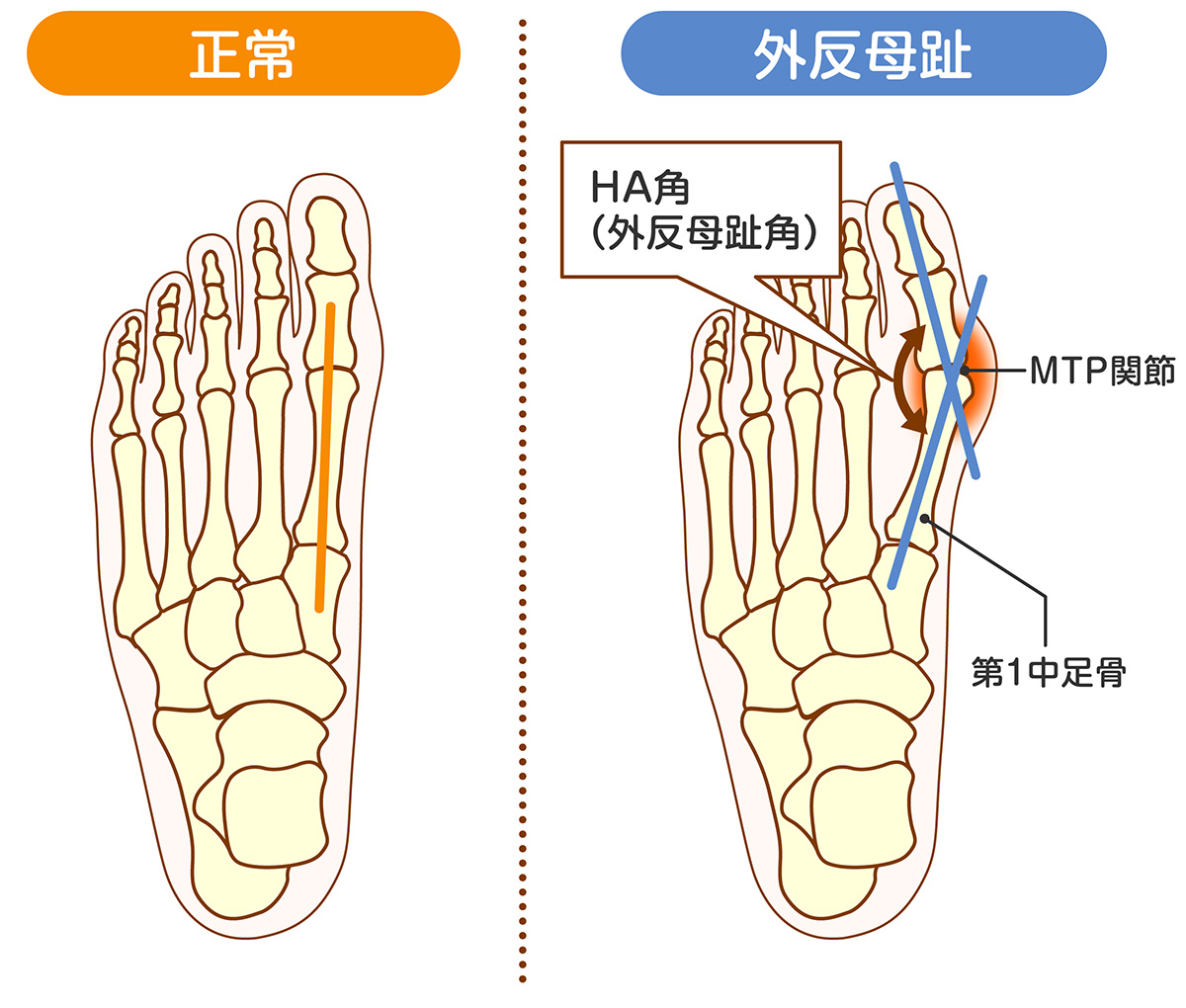

外反母趾とは、足の親指(母趾)が外側に向かって曲がり、付け根の関節が内側に突出する状態をいいます。

「外反」とは外側に反ること、「母趾」とは足の親指を意味します。

この変形が進むと、靴に当たる部分(関節内側)が赤く腫れたり、炎症を起こしたりして、歩行時に強い痛みが出ることもあります。

さらに親指の動きが制限されたり、隣の指(第2趾)を押し上げて二重に重なるような状態になることもあります。

外反母趾は、親指の角度(外反母趾角)によって分類されます。

- 軽度:15〜30度まで

- 中等度:30〜40度まで

- 重度:40度以上

角度が大きくなるほど、見た目の変形や痛み、生活への影響が大きくなります。

なぜ起こるの?(原因)

外反母趾の原因は1つではありませんが、以下のような要因が複合して発症することが多いです。

遺伝的な要素

家族に外反母趾の人がいると、足の形(扁平足気味、関節が柔らかいなど)が遺伝するため、成長とともに変形しやすい傾向があります。

履いている靴

幅の狭い靴や先のとがったパンプス、ヒールの高い靴は、母趾を強制的に内側へ押し込むため、外反母趾を悪化させます。

足の筋力低下・歩き方のクセ

加齢や運動不足により、足のアーチ構造(横アーチ・内側縦アーチ)が崩れると、前足部に負担が集中しやすくなります(詳しくは「足のアーチについて」をご覧ください)。扁平足や開張足(足幅が広がった状態)も、母趾の変形を助長します。

どんな症状が出るの?

- 母趾(親指)の付け根が外側に突き出て、赤く腫れてくる

- 靴に当たる部分が痛み、つま先が狭い靴を履けなくなる

- 長時間の歩行や立ち仕事で、足がだるく痛む

- 親指が変形して、第2趾と重なってしまう

- 足の裏や指の間にタコやウオノメができる

※変形が進むと「骨の出っ張り」だけでなく、指の機能にも影響が出てきます。

どんな検査をするの?

1 身体診察

足の変形の程度や、動かしたり触ったりして痛みが出るか、タコやウオノメの有無を確認します。

2 レントゲン検査(X線)

特殊な条件でレントゲン撮影をし、正確な骨の角度や関節の状態を詳しく評価します。

他の足の変形(開張足や偏平足)も一緒に確認します。

どうやって治すの?(治療)

保存療法(手術しない治療)

基本は保存療法(手術しない治療)から始めます。

靴の見直し

幅の狭い靴を避け、足に合ったサイズと形を選ぶことが最も大切です。幅が広すぎても、足が中で動きすぎて余計に負担がかかるので注意しましょう。

足にしっかりフィットし、つま先にゆとりがある靴を選ぶことが重要です。当院では、靴の調節やインソールの提案も行っています。

インソールの使用

アーチを支えることで、母趾にかかる負担を減らし、変形の進行を抑える効果があります。

市販のものを購入してもいいと思いますが、患者さんの足の形に合わせたオーダーメイドの中敷き作成が最も有効です。

足趾スペーサー(足指の間に挟むパッド)の使用

親指と第2趾の間にスペーサーを挟むことで、指の重なりや圧迫を軽減します。

スペーサーに関しても市販のものを使用してもいいのですが、本人の足に合わせたものが最も効果が高いです。スペーサーに関しては24時間の使用でもいいですが、就寝時のみ使用することでも効果は十分あると言われています。

当院では患者さんそれぞれに合わせてオーダーメイドで作成しています。

筋力トレーニング・リハビリ

タオルギャザー運動や、足趾じゃんけんなど足の指を動かす筋肉を鍛えることで、アーチの保持や指のバランス改善に効果があります。

手術治療(重度変形や強い痛みがある場合)

保存療法で痛みや生活の支障が取れない場合や、変形があまりに強くウオノメや趾の間に褥瘡(床ずれのような状態)を作ってしまうような場合は手術加療を検討します。

手術にはいくつか方法がありますが、骨切り術(親指の骨を切って角度を調整する方法)が主流です。

手術適応に関してはその人その人に合わせて対応する必要があります。

専門医からの一言

外反母趾は、単なる「見た目の変形」ではありません。靴が履けない、長く歩けないといった日常生活への支障につながる大きな問題です。

とくに女性では、「パンプスを履きたいけど痛くて履けない」「仕事でずっと立っているとつらい」といった悩みも多く聞きます。

変形だけで症状がなければそのまま様子を見てしまうことも多いと思います。しかし、長期間放っておくと変形が進行したり、扁平足の足の異常を見逃すかもしれません。

当院では、足の状態を詳しく評価したうえで、痛みを軽減し、変形の進行を防ぐためのサポートを行っています。

痛みが出る前に日常生活から予防していきましょう。「手術が怖い」「今のうちに悪化を防ぎたい」そんな方も、ぜひご相談くださいね。

参考文献

- 日本整形外科学会. 外反母趾診療ガイドライン(2020年改訂版)

- Zhou Y, Zhang C, Chen X, et al. Radiological outcomes of different surgical techniques for hallux valgus: a systematic review and network meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2023;18(1):297.

- Choi YS, Kim Y, Park JY, et al. Conservative treatment of hallux valgus: a systematic review and meta-analysis. Foot Ankle Surg. 2022;28(4):427–435.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))