「肩が急に激しく痛み出した…これは何?」

- ある日突然、肩に激しい痛みが走った

- 肩を動かすことができないほどの強い痛みがある

- 夜間痛が強く、寝ている間も痛みで目が覚める

- 腕を少しでも動かすと激痛が走るため、ほぼ動かせない

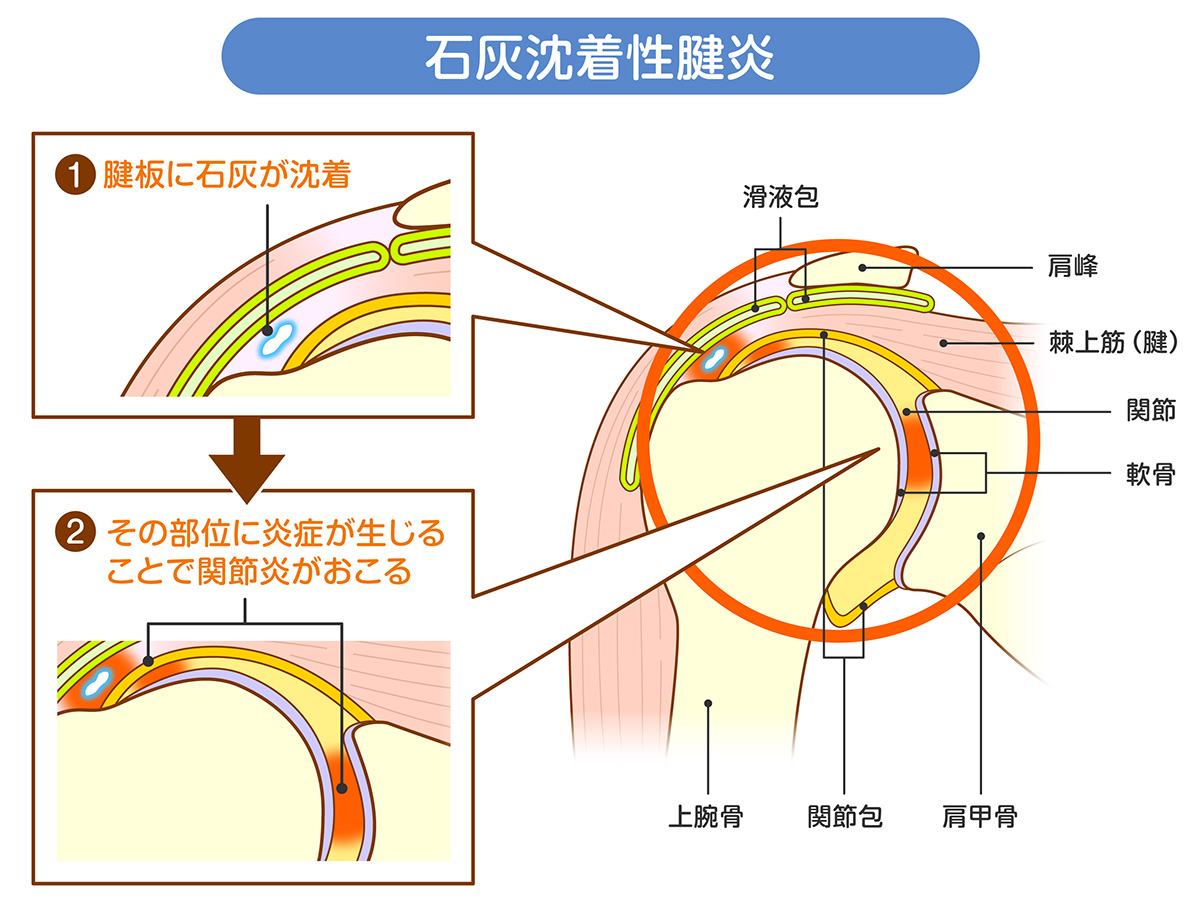

このような症状がある場合、石灰沈着性腱板炎(せっかいちんちゃくせい けんばんえん)の可能性があります。これは、肩の腱板(けんばん)にカルシウム(石灰)が沈着することで炎症が起こり、激しい痛みを引き起こす疾患です。

肩腱板に石灰が蓄積する原因ははっきりとは分かっていませんが、特に40〜60代の女性に多く見られます。

多くの患者さんが、「昨日までは普通だったのに、朝起きたら肩が動かせないほど痛い」という急な発症を経験します。この痛みは耐えがたいほど強く、特に夜間に増すことが特徴です。

石灰沈着性肩腱板炎とは?

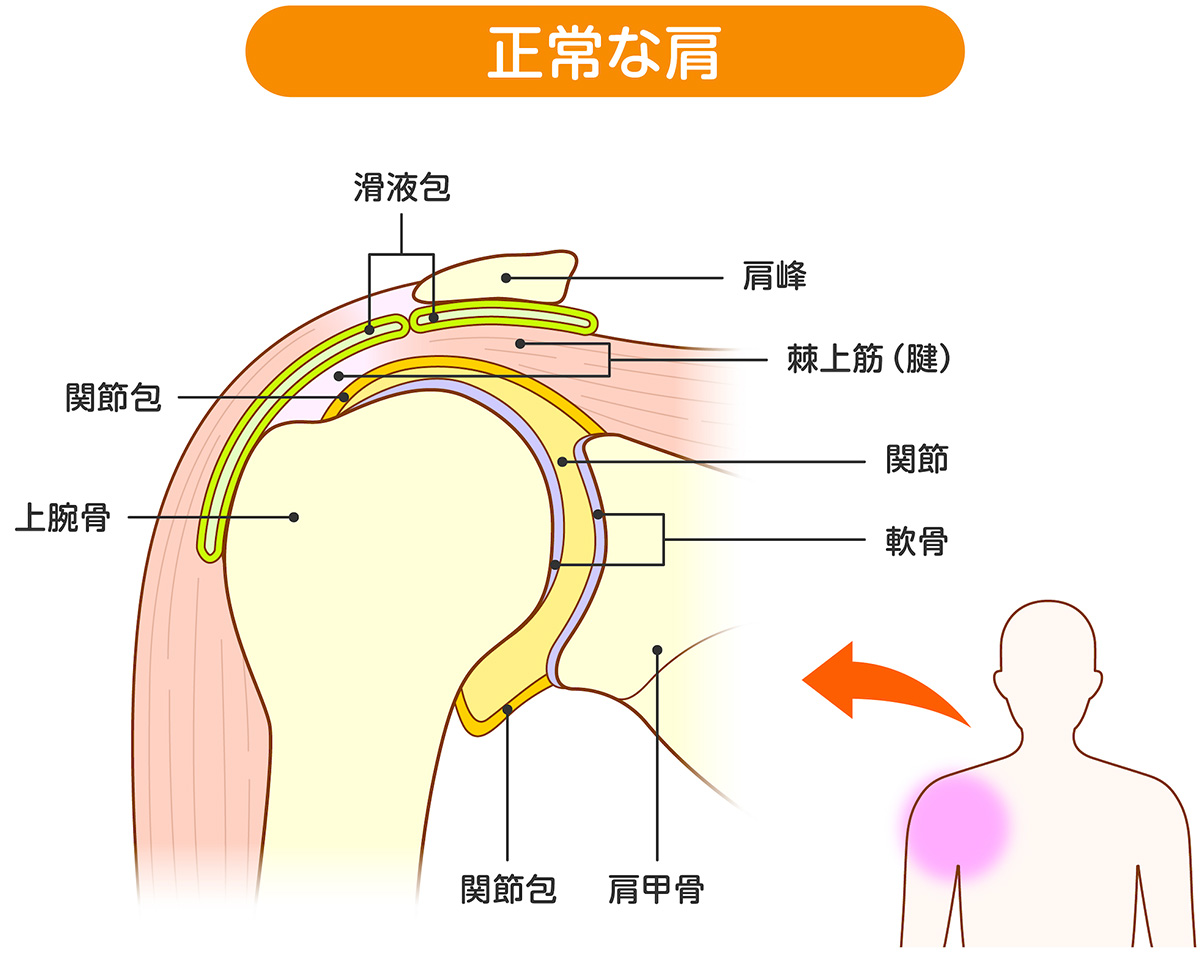

肩の腱板は、肩関節を支え、スムーズな動きをサポートする重要な組織です。

この腱板の中にカルシウム(石灰)が沈着することがあります。石灰沈着性肩腱板炎の石灰は、通常レントゲンで白く写るほどの大きさになりますが、炎症がなければ症状は現れず、石灰が溶け出して炎症を引き起こすタイミングで強い痛みが出るのが特徴です。

痛みの程度は個人差がありますが、典型的な症例では「何もしなくてもズキズキ痛む」「ちょっとでも肩を動かすと激痛が走る」ことも珍しくありません。

なぜ石灰が肩に沈着するのか?

原因は特定されていませんが、以下のようなことが考えられています。

1. 腱板の血流不足と組織の変性

- 加齢とともに腱板の血流が悪くなる

- 血流が不足すると、カルシウムが沈着しやすくなる

- 細胞の老化による変性が石灰沈着を引き起こす可能性がある

腱板は加齢とともに血流が低下し、組織が変性することでカルシウムが沈着しやすくなると考えられています。

特に40歳以上の女性に多く見られるのは、この加齢変化が関係していると考えられています。

2. 外傷や繰り返しの負荷による刺激

- スポーツや仕事で肩を酷使する人に多い

- 繰り返しの動作が腱板に微細な損傷を引き起こし、石灰沈着の原因になる

テニスや野球などのスポーツ、あるいは日常的に腕を使う仕事をしている人では、肩に繰り返しの負担がかかることで腱板が傷つき、その修復過程でカルシウムが沈着する可能性があると言われています。

3. ホルモンの影響

- 女性ホルモンの影響でカルシウムの代謝が変化する

石灰沈着性肩腱板炎は女性に多く、特に更年期の年代で発症しやすいとされています。これは、女性ホルモンの影響でカルシウムの代謝が変化し、肩の腱板に石灰が沈着しやすくなるためではないかと考えられています。

石灰沈着性肩腱板炎の症状

- 突然の激しい肩の痛み(急性発作)

- 腕を動かすことができないほどの強い痛み

- 夜間痛が特に強く、寝ている間もズキズキと痛む

- 肩の前側から外側にかけて痛みが広がる

- 発症から数日〜1週間で徐々に痛みが和らぐことが多い

特に急性期の痛みは非常に強く、ちょっと肩を動かしただけで「刺されるような痛み」が走ることが特徴的です。

また、夜間痛が強く、痛みで眠れない、寝返りが打てないといった症状もよく見られます。

肩関節周囲炎の検査

1. 身体診察

- 肩の可動域を評価し、痛みが出る動作を確認する

- 圧痛の有無を調べ、炎症や筋力低下がないかチェックする

2. 画像検査

- レントゲン:骨の変形や骨折、石灰沈着の有無を確認

- 超音波検査:腱板損傷や炎症、石灰沈着の評価を行う

- 必要に応じてMRIを実施し、腱板断裂の詳細や関節の異常を確認

石灰沈着性肩腱板炎の治療

石灰沈着性肩腱板炎の治療は、痛みの強さや炎症の程度、石灰の大きさや硬さに応じて異なります。

治療方法には、急性期の痛みを抑える対症療法、石灰を取り除く処置、そして肩の機能を維持するためのリハビリなどが含まれます。適切な治療を行うことで、痛みを軽減し、再発を防ぐことができます。

1. 急性期の痛みを抑える

急に強い痛みが出た場合、まずは炎症を抑えて痛みを和らげることが最優先です。痛みが強い時期には、できるだけ肩を安静にし、刺激を最小限に抑えることが重要です。

炎症が強い場合、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を内服することで、炎症を抑え、痛みを軽減します。ロキソプロフェンやセレコキシブなどの薬を使用することで一時的に痛みを和らげるのに有効です。

さらに、夜間痛や強い炎症がある場合には、ステロイド注射を関節内または肩峰下滑液包などに行うことで、即効的に炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。

その時の肩の動かしにくさや痛みの場所によって注射するポイントを変えることが重要です。痛みを抑えるだけでなく、動かしやすく目的でも注射加療は非常に有効です。

だからといって当院ではむやみやたらに注射をしません。超音波を用いて患者さん一人一人の状態をしっかり確認し、最も必要な部位に的確に注射することを心がけています!

湿布や冷却療法

痛みが特に強い急性期には、肩を冷やして炎症を抑えるのが有効です。アイスパックや冷湿布を使用することで、局所の腫れや炎症を和らげることができます。

ただし、炎症が落ち着いた後は、逆に温めることで血流を促進し、回復を早めることが推奨されます。

2. 石灰の吸引

あまりに痛みが強い場合や急性期の炎症が落ち着いた後でも、石灰が腱板内に残っていると、再発のリスクがあります。そこで、超音波ガイド下で石灰を吸引する治療が選択肢のひとつになります。

超音波ガイド下の石灰吸引

この方法では、超音波を用いて石灰の位置を正確に確認し、局所麻酔下に石灰を吸引します。石灰が液状化している場合は、生理食塩水や局所麻酔薬を注入して溶かしながら吸引することで、炎症を引き起こす原因を取り除くことができます。

3. リハビリ

急性期の痛みが落ち着いたら、肩の可動域を維持し、再発を防ぐためにリハビリを行うことが重要です。

炎症が収まると痛みが和らぎますが、肩を動かさないままでいると関節が硬くなり、凍結肩(肩関節拘縮)へと移行するリスクがあります。肩の可動域を回復させるためには、痛みに合わせた適度なストレッチが効果的です。

- ふりこ運動:前傾姿勢になり腕を前後・左右に揺らすことで肩の動きを広げる

- タオルストレッチ:タオルを使い、腕をゆっくり引き上げることで可動域を広げる

- 壁歩き運動:壁を使い、指を少しずつ上に動かしながら肩を上げる練習をする

無理に動かすと再び炎症を引き起こす可能性があるため、医師の指導のもとで進めることが推奨されます。

4.体外衝撃波療法

石灰沈着性腱炎に対する体外衝撃波治療(ESWT)は、肩にたまった石灰に衝撃波をあてて石灰を砕き、吸収を促す治療法です。

保存療法(薬や注射、リハビリ)で効果が得られなかった方に有効とされています。治療は外来で行い、体への負担も少ないのが特徴です。

日本では、保存療法で6か月以上改善しない石灰沈着性腱炎に対して、体外衝撃波治療が健康保険適応となっています。

すべての患者さんに効果があるわけではありませんが、適切な時期に正しく適応されれば、疼痛を改善させたり、石灰の縮小を期待できる貴重な選択肢となります。

専門医からの一言

石灰沈着性肩腱板炎は、突然の激しい痛みで驚かれる方が多いですが、適切な治療を行うことで痛みを早期に軽減できます。

「そのうち治るだろう」と放置すると、肩の可動域が狭くなり、凍結肩(肩関節拘縮)へと移行するリスクがあるため注意が必要です。

炎症が強い場合は、適切な消炎鎮痛剤や注射で痛みを和らげることができます。当院では超音波を用いて患者さん一人一人の状態を詳細に確認した上で、最も必要な部位に的確に注射を行うことを徹底しています。

急に肩が痛くなった場合は、早めに医師の診察を受け、適切な治療を行いましょう。適切な治療とリハビリを続けることで、再発を防ぎ、快適な日常生活を取り戻すことができます。

参考文献

- Merolla G, Singh S, Paladini P, Porcellini G. Calcific tendinitis of the rotator cuff: state of the art in diagnosis and treatment. J Orthop Traumatol. 2016;17(1):7–14.

- Lee H, Kim JY, Park CW, et al. Comparison of extracorporeal shock wave therapy and ultrasound-guided shoulder injection therapy in patients with supraspinatus tendinitis. Clin Orthop Surg. 2022;14(4):585–592.

- Bannuru RR, Flavin NE, Vaysbrot E, et al. High-energy extracorporeal shock-wave therapy for treating chronic calcific tendinitis of the shoulder: a systematic review. Ann Intern Med. 2014;160(8):542–549.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))