「長時間歩くと足がだるい」「土踏まずがなくなってきた」「靴の外側がすぐすり減る」…そんなお悩みはありませんか?

- 足の裏の土踏まずが低く、または消えてしまっている

- 靴底の片側(特に内側や外側)がすぐにすり減る

- 歩いた後や立ち仕事の後に足裏・ふくらはぎが重だるくなる

- 子どもの足に土踏まずがなく「このままで大丈夫?」と心配になる

このような症状がある場合、「扁平足」の可能性があります。特に成長期の子どもから、大人の女性、足腰に負担の多い方に多くみられる足の問題です。

また高齢になってくると足回りの筋力が低下することで土踏まずが消失してくることもあります。

扁平足とは?

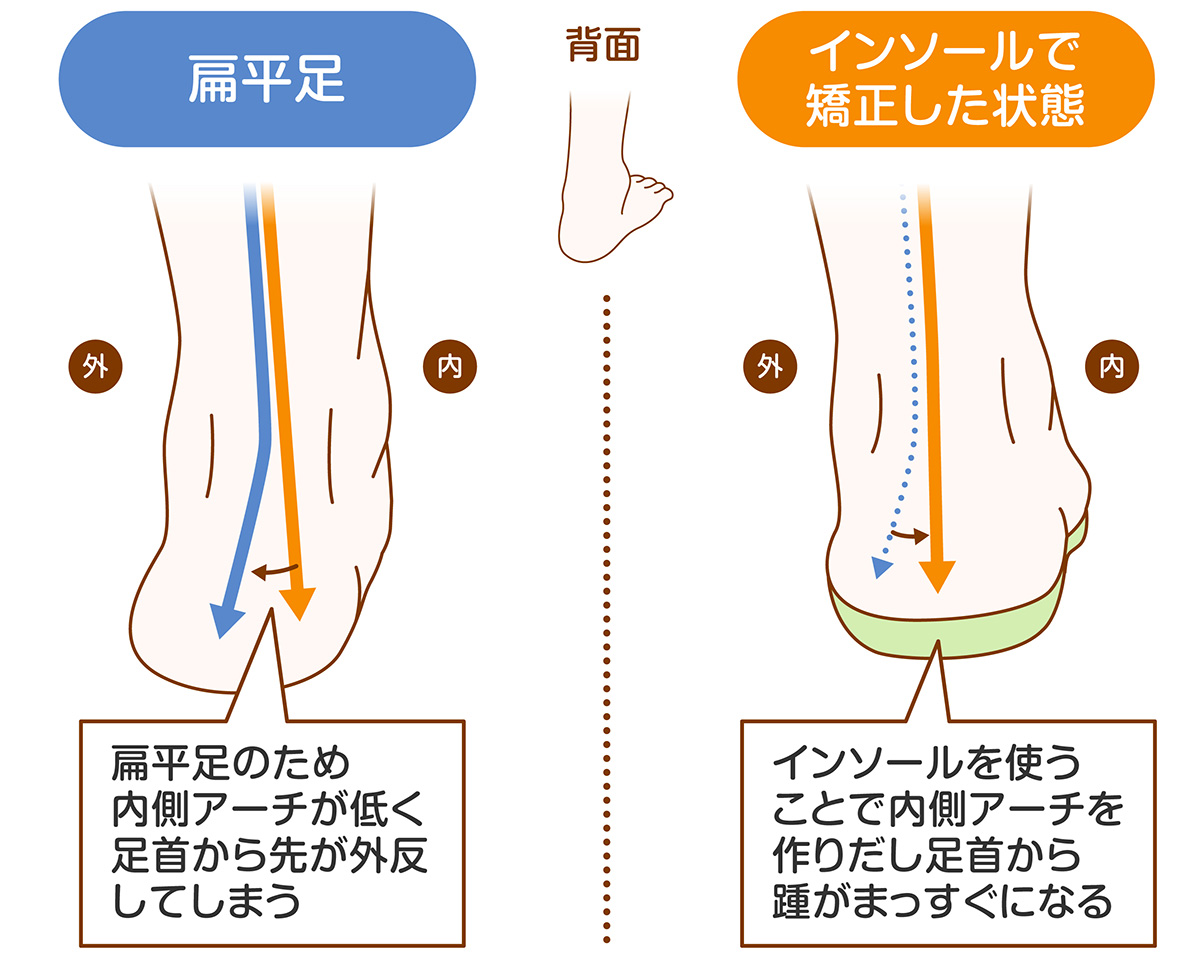

扁平足とは、本来あるべき「土踏まず(内側縦アーチ)」が低下または消失している状態のことです(詳しくは「足のアーチについて」をご覧ください)。

足のアーチは、クッションのように衝撃を吸収したり、体重を支えたり、バランスをとる重要な役割を果たしています。この内側アーチが10度以下であれば扁平足、30度以上であればハイアーチ(凹足)と分類されます。

足のアーチが崩れることで、足全体のバランスが崩れ、筋肉や関節に過剰な負担がかかってしまうため、痛みや疲れやすさが出てきます。さらにアーチの低下が進むと、膝や腰の関節にも影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

なぜ扁平足になるの?

扁平足は生まれつきのものと、成長や加齢・生活習慣で起こるものがあります。

子どもの扁平足

成長過程における一時的な扁平足

子どもの足はまだ発達途中であり、土踏まず(足のアーチ)は未形成なことが多く、3〜5歳頃までは扁平足のように見えるのが一般的です。

ほとんどの場合、成長とともに足の骨や筋肉が発達し、小学校入学前後には自然にアーチが形成されていきます。

治療が必要な場合もある!

痛みを伴う場合や年齢が上がってもアーチが形成されない場合は、扁平足が原因の可能性があり、早めの評価や治療が望まれます。

大人の扁平足

加齢による筋力や靭帯の低下

長時間の立ち仕事・運動のしすぎ

合わない靴やサポート不足のインソール

年齢とともに足を支える筋力や靭帯の張力が低下すると、足のアーチが崩れやすくなり、扁平足になりやすくなります。

さらに、体重の増加や運動不足、長時間の立ち仕事や無理な姿勢が続くことによって足にかかる負担が増し、アーチが支えきれずに扁平足が進行することがあります。

また、足に合わない靴やアーチを支えられないインソールの使用も、扁平足を悪化させる要因となります。

後脛骨筋腱機能不全

足の内側アーチを支える重要な筋肉である「後脛骨筋」の働きが弱くなると、アーチが崩れて痛みを伴う扁平足に進行することがあります。

扁平足によって起こる問題

- 足裏の痛み(足底筋膜炎)

- かかとの痛み(アキレス腱周囲炎)

- 膝の痛み(O脚やX脚)

- 股関節・腰の不調(姿勢やバランスが崩れる)

- 外反母趾や内反小趾

- 足首の不安定感、捻挫しやすくなる

扁平足は単に「足の形が少し違うだけ」と軽く考えられがちですが、そうではありません。

痛みなどの症状がない場合でも、放置したまま進行すると、足だけでなく膝・腰・姿勢など全身に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、早めに状態を評価し、必要に応じて適切な対応を行うことが大切です。

扁平足の検査

身体診察

土踏まずの形、足裏のバランス、足首の動き、足趾の状態などを観察します。

画像検査

レントゲン検査で扁平足可動化の評価、変形を評価します。

扁平足の治療

基本的には保存的な治療で改善します。

足に合った靴やインソールの使用

靴の幅が足に合っていないと、狭すぎても広すぎても足に余計な負担がかかってしまいます。足のアーチをしっかりとサポートすることで、痛みの軽減や姿勢の改善、さらには変形の予防にもつながります。

市販のインソールで対応できる場合もありますが、症状や足の形に応じて対応するのが重要であり、オーダーメイドのインソールが最も効果高いです。

当院では、足に合った靴選びのアドバイスや、あなた専用のインソール作成も行っています。お気軽にご相談ください。

ストレッチ・筋力トレーニング

扁平足の改善には、ふくらはぎや足の裏の筋肉(足底筋や後脛骨筋)を柔らかく保つためのストレッチが効果的です。

また、タオルギャザーやチューブを使った足指や足底筋群のトレーニングを行うことで、土踏まず(アーチ)の機能回復を目指します。

継続的に行うことで、足への負担を軽減し、痛みや変形の予防にもつながります。

生活習慣の見直し

長時間の立ちっぱなしや、足に合わない靴での歩行は、足への負担を大きくするためできるだけ控えましょう。

クッション性の高いインソールや靴下を使用することで、足裏への衝撃をやわらげ、疲労や痛みを軽減する効果が期待できます。

日常生活の中でこうした工夫を取り入れることが、足のトラブル予防につながります。

重度・進行性の場合

腱断裂や重度のアーチ崩壊がある場合には、手術加療を検討することもあります。扁平足の中でも、後脛骨筋腱機能不全(PTTD)は進行性で注意が必要です。

初期であれば、リハビリやインソールなどの保存療法で改善が期待できますが、変形が進行すると痛みや歩行障害が強くなり、リハビリだけでは対応が難しくなります。

そのため、症状や変形の程度によっては、関節温存を目的とした手術が必要になることもあります。早めの評価と適切な対応が大切です。

手術適応に関しては慎重に評価します。手術が必要な場合は足の専門医への紹介を行います。

専門医からの一言

「土踏まずがないけど痛くないから大丈夫」――そう感じていても、足のアーチの崩れは少しずつ全身に影響を及ぼすことがあります。

早めに対処することで、痛みの予防はもちろん、姿勢や歩き方の改善、膝や腰への負担軽減にもつながります。

当院では、足の状態や動きの癖を丁寧に診察し、扁平足の程度を評価したうえで、必要に応じてインソールの調整や靴のアドバイス、日常生活に取り入れやすい体操の指導を行っています。

「靴が合わない」「少し歩いただけで足が疲れる」など、気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。足元から、あなたの毎日を支えるお手伝いをいたします。

参考文献

- 日本整形外科学会. 足部・足関節疾患診療ガイドライン(2020年)

- Kulig K, et al. Effect of foot orthoses on pain and disability in patients with flatfoot: A randomized clinical trial. Phys Ther. 2009.

- Mosca VS. Flexible flatfoot in children and adolescents. J Child Orthop. 2010.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))