「立ち上がるときや歩き始めに膝が痛む…」

- 歩き始めや立ち上がるときに膝がズキっと痛む

- 階段の上り降り、特に降りるときが痛い

- 正座ができない、膝が完全に伸びない・曲がらない

- 膝が腫れている感じがする

このような症状が徐々に出てきた場合、変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)の可能性があります。

膝関節にかかる負担が長期間にわたって続くと、軟骨がすり減り、骨同士がぶつかることで痛みや動きの制限が出てくる病気です。

50歳以降の女性に特に多く、加齢や体重の影響、過去の膝のケガなどが原因となることが多いです。

変形性膝関節症とは?

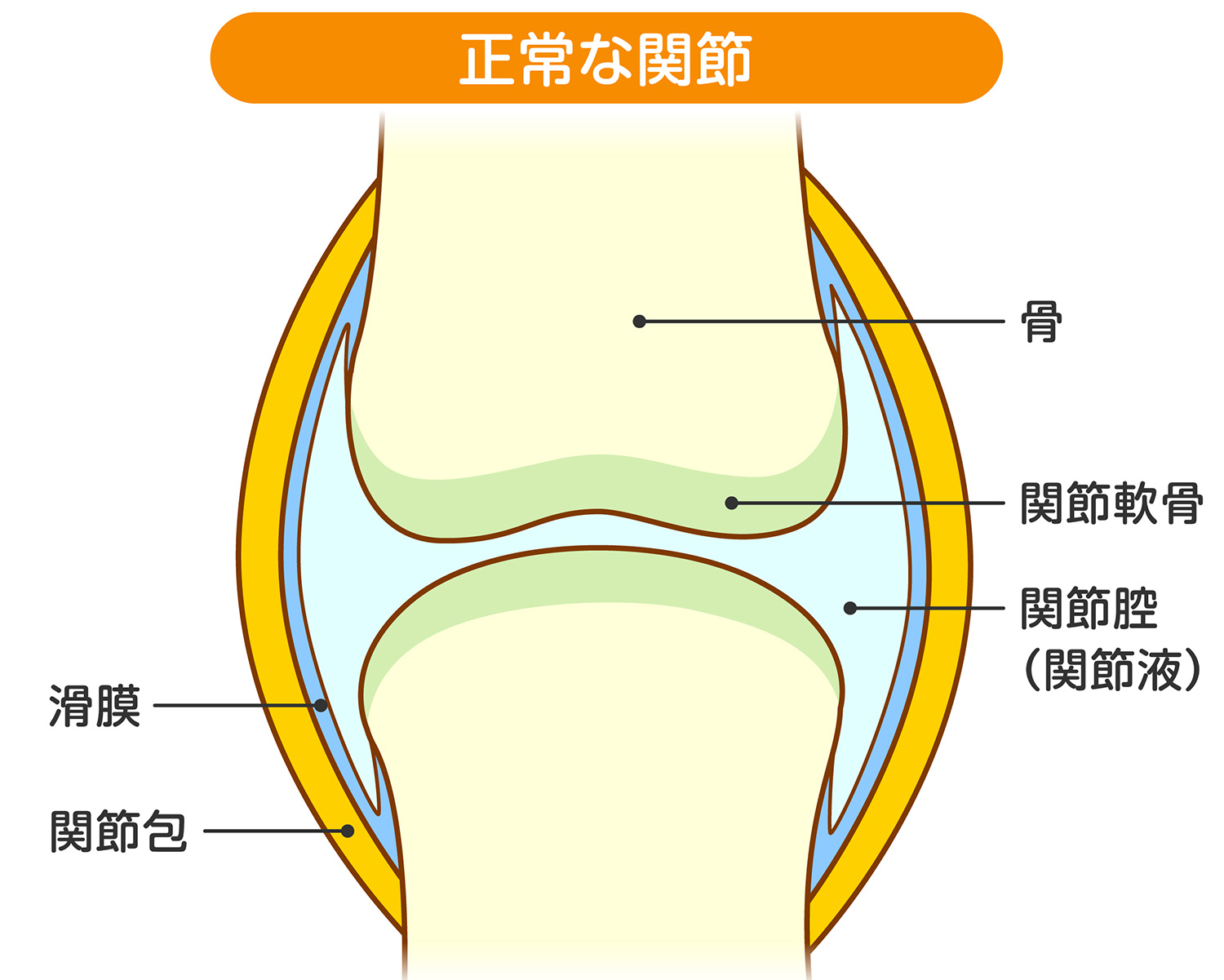

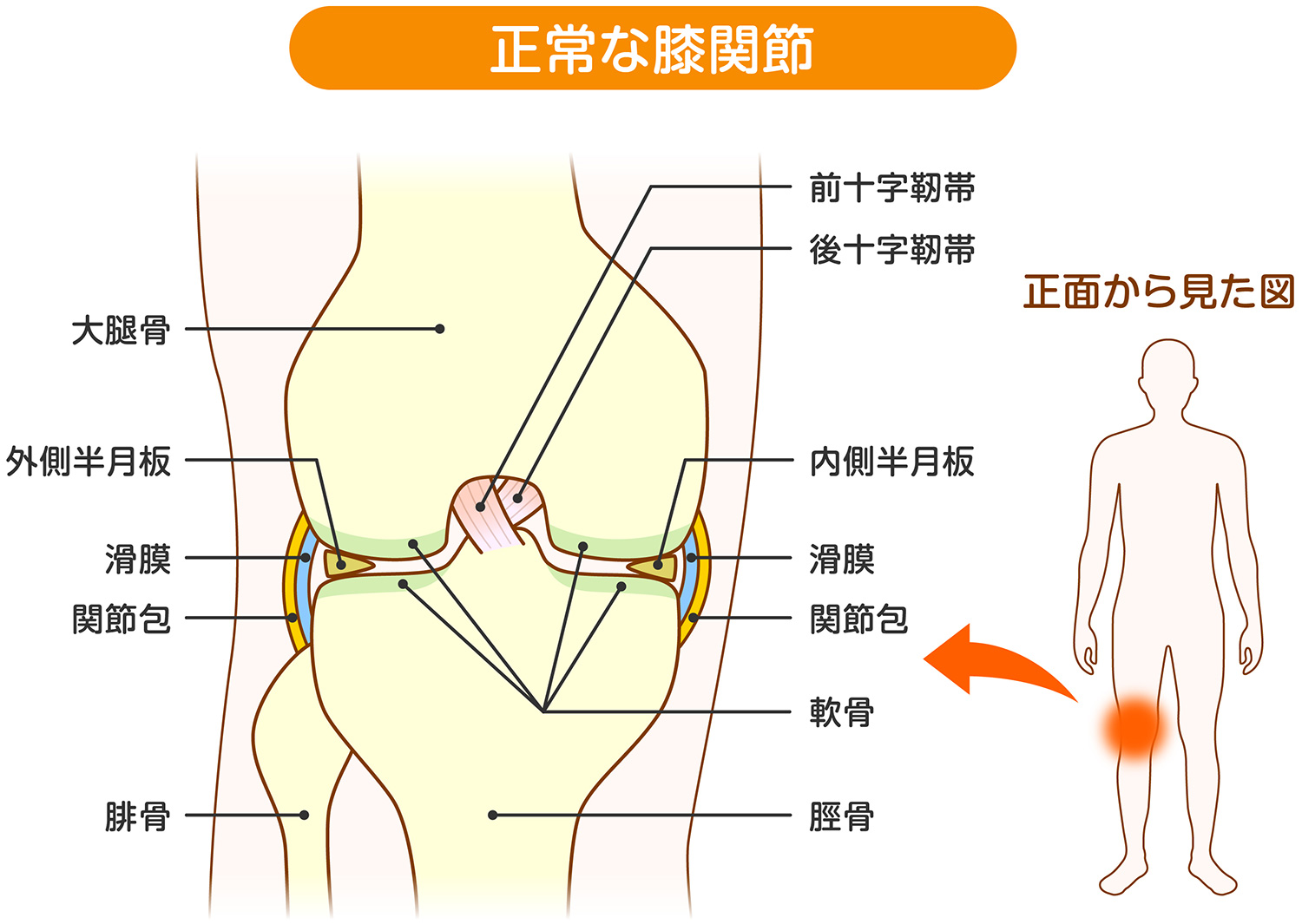

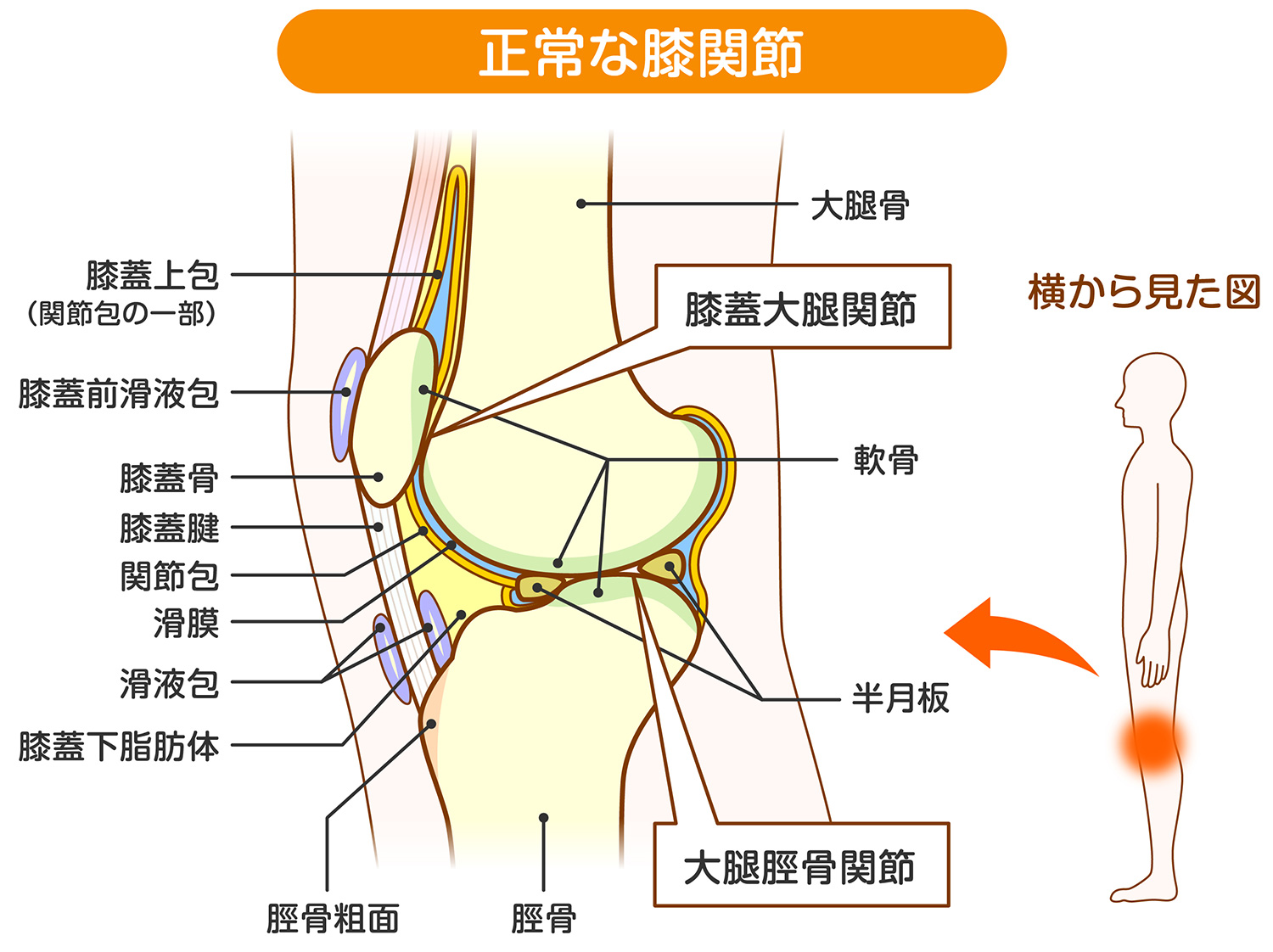

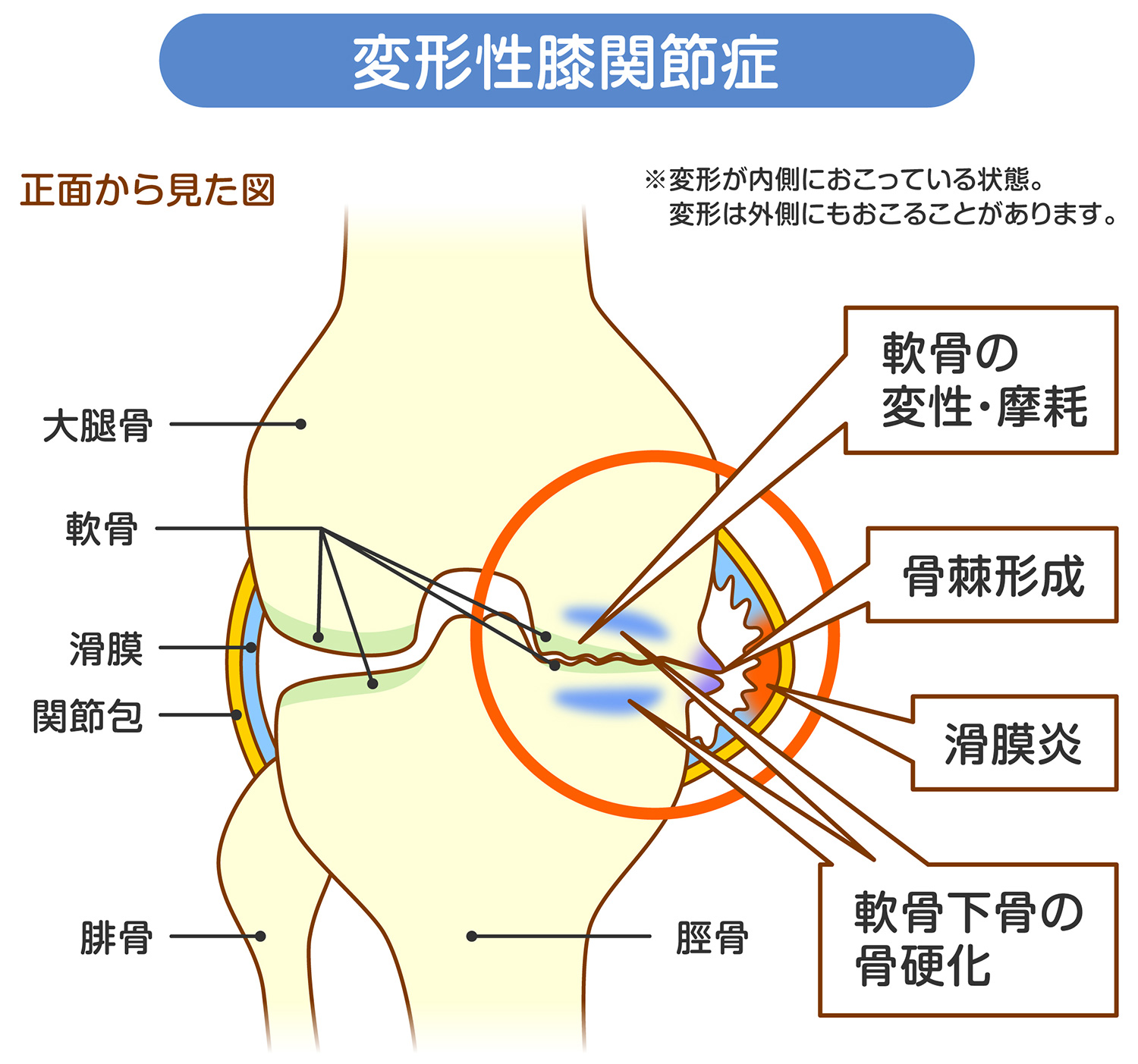

関節には、骨と骨の間でクッションの役割を果たす「軟骨」が存在し、スムーズに動くようになっています。

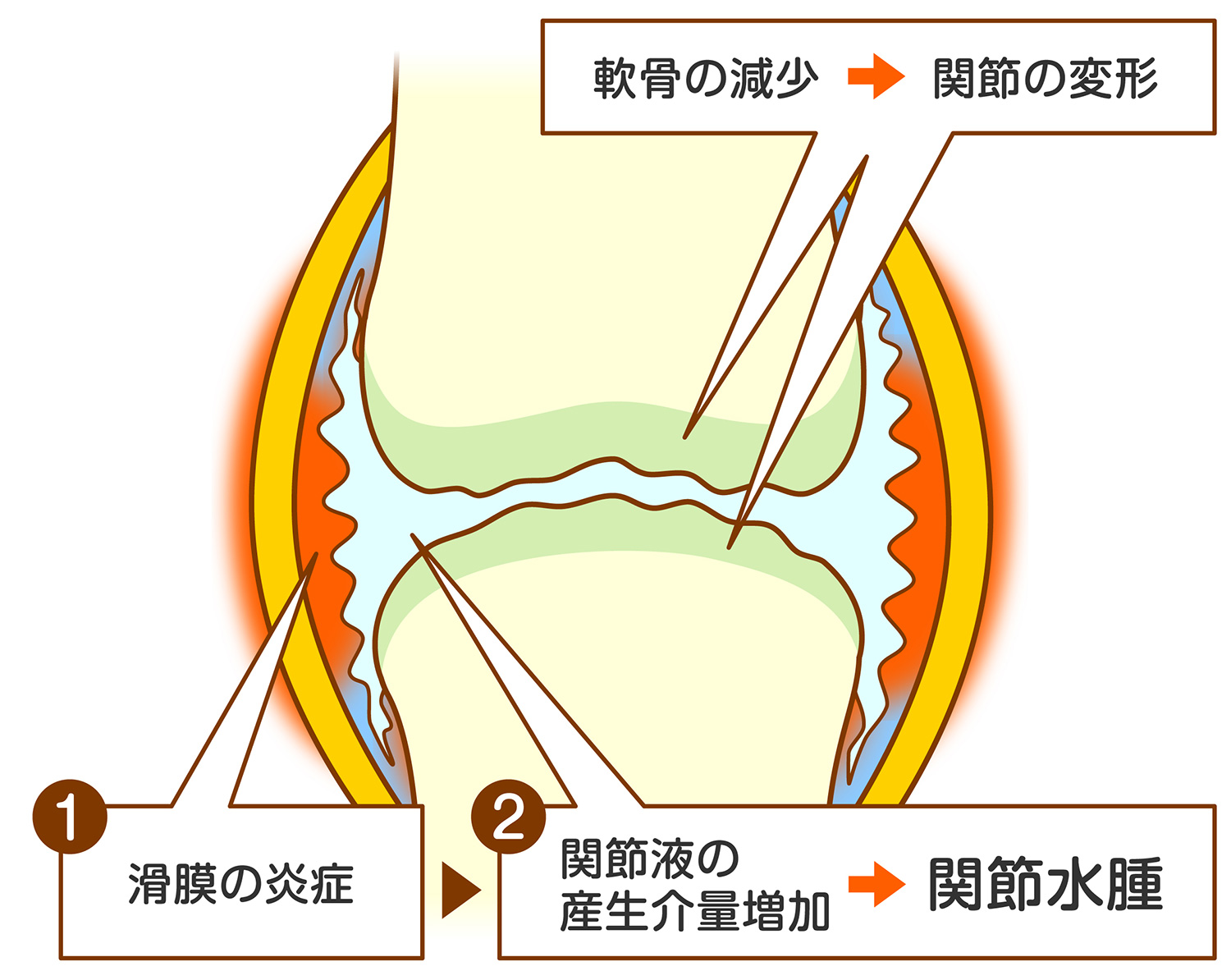

しかし、長年の使用や加齢によって軟骨がすり減ると、関節の表面が傷つき、炎症が起こります。

この炎症が続くと、関節内にある滑膜という膜が腫れたり、トゲのような骨の変形(骨棘)ができたりして、関節の変形が進行していきます。

関節の大きさによってはたくさんの関節水腫が溜まることもあります。

「変形性膝関節症」は、膝関節の軟骨が徐々にすり減ることで、関節に炎症が起き、痛みや腫れ、変形を引き起こす病気です。

軟骨がすり減ることで、関節内に炎症が起き、滑膜(かつまく)が腫れて水がたまったり、骨が変形してO脚になることもあります。

進行すると、関節の動きが制限され、日常生活に支障をきたすようになります。

なぜ起こるの?

原因は大きく分けて「1次性」と「2次性」に分類されます。

1次性(原因が特定できない)

加齢や長年の生活習慣(重い荷物を持つ仕事や農作業など)によって徐々に軟骨がすり減っていくタイプです。体重、姿勢、筋力低下なども関係します。

2次性(明確な原因がある)

過去に膝関節の骨折や半月板損傷、靭帯損傷などを経験している方は、その後の関節の安定性が低下し、変形性膝関節症を発症しやすくなると言われています。

また、関節リウマチなどの炎症性疾患によって軟骨が破壊されることでも膝に障害が起こります。膝の手術歴がある方も、関節にかかる負担が偏り、将来的に痛みや変形が生じるリスクが高まります。

肥満やO脚も膝への負担を増加させ、進行を早める要因になります。

どんな症状が出るの?

- 動き始め、歩行中の痛みや、階段昇降時に膝が痛む

- 膝に水がたまって腫れる、熱を持つような感じがする

- 徐々にO脚が進行し、関節が変形していく

- 正座ができなかったり、膝を伸ばしきれなくなる

最初のうちは、体重がかかったときに膝に痛みを感じる程度ですが、関節の変形が進行すると、痛みのために歩くのがつらくなったり、膝の動きが悪くなって日常生活に支障をきたし始めます。

さらに、活動量の低下により筋力も落ち、次第に生活そのものが困難になってしまうようになります。

どんな検査をするの?

1.身体診察

膝の痛みの場所、動かせる範囲、腫れの有無、O脚の程度や関節の不安定性などを評価します。

2.画像検査

レントゲンにて関節の隙間の狭さ、変形(骨棘)程度などを確認します。

また、超音波によって関節内の水腫の程度や滑膜の腫れ具合も確認します。レントゲンで変形がはっきりしなくても、超音波で変形が確認できることもよくあります。

レントゲンでは明らかな変形がみられないにも関わらず痛みが改善しない場合はMRI検査を検討します。半月板や靭帯、軟骨などのより詳しい状態を評価できます。

変形性膝関節症の治療

保存療法(手術をせずに治療)

進行度にもよりますが、まずは保存療法から始めるのが一般的です。進行が軽い変形性股関節症であれば、多くの方がこの方法で症状の軽減が期待できます。

薬物療法

痛みが強い場合は、痛み止めの内服や外用薬(湿布など)を使って痛みを抑えることもあります。

痛みがひどい場合は膝関節や周囲の炎症部位へ注射(ヒアルロン酸やステロイドなど)を行うこともあります。当院では超音波を用いて必要な部位に正確に注射します。

運動療法(リハビリ)

太ももの筋力(特に大腿四頭筋)を鍛えることで、膝の安定性が増し、痛みが軽くなります。

さらに適切なストレッチや体幹トレーニングも行います。また、関節可動域の維持を目的にしたリハビリも併用します。

体重コントロール

膝関節には体重の4から5倍の負荷がかかるため、減量によって関節への負担が大幅に減り、痛みが軽減されることもあります。

疼痛があまりに強い場合は歩行も困難で運動療法ができず体重増加を起こしてしまうことも少なくありません。

疼痛が軽いうちから積極的に運動をして体重コントロールを行うのが重要です。

インソールや杖の使用

特に膝では内側の軟骨が摩耗しやすいため、O脚になりやすくなります。その結果、足の小趾側や足首に負担がかかり、脛から足先にかけて痛みが出ることもあります。

こうした場合には、足底板(インソール)や杖などの補助具を使用することで、足にかかる負担を軽減し、痛みを和らげることが可能です。

手術療法(保存療法で効果が乏しい場合)

保存療法で十分な効果が得られない場合には手術が検討されます。

大きく分けて以下の2つの術式があります。

人工膝関節置換術

最も一般的な手術です。変形した股関節を取り除き、人工の関節に置き換えることで、痛みの消失とO脚などの変形改善が期待できます。

骨切り術(若年者に多い)

O脚を矯正することで、膝への負担をバランス良く分散させ、進行を抑える手術です。軟骨が残っている比較的若い方が適応です。

いずれの場合でも、膝関節の手術後はリハビリが非常に重要です。

適切に行わないと、膝の曲げ伸ばしが制限されることがあります。術後の調子が良くても、自己判断で運動を中止せず、計画的にリハビリを続けることが大切です。

専門医からの一言

「歳だから仕方ない」と思われがちな膝の痛みですが、適切な治療をすれば、日常生活の質を大きく改善できます。

変形性膝関節症では、痛みの部位や原因は人によって異なり、靭帯や筋肉への負担による一時的な痛みが生じることもあります。

当院では、エコーやレントゲンを用いて痛みの原因を詳しく評価し、それに応じたリハビリ、注射、生活指導を組み合わせた治療を行います。症状の進行を防ぐには、早めの対策と継続した治療がとても大切です。

「最近膝が痛いな」「階段がつらいな」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。無理なく一緒に進めていける治療を、一人ひとりに合わせてご提案します。

参考文献

- 日本整形外科学会. 変形性膝関節症 診療ガイドライン 2020

- Duong V, Zhang Y, Wang M, et al. Recent Advances in Understanding Osteoarthritis Pathogenesis and Treatment Strategies. J Orthop Res. 2023;41(2):267–279.

- Hunter DJ, Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. Lancet. 2022;399(10329):1745–1759.

- Bowman EN, Hallock JD, Throckmorton TW, et al. Non-Surgical Treatment Options for Knee Osteoarthritis. J Am Acad Orthop Surg. 2021;29(9):e411-e419.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))