「肘の外側が痛い…これは何?」

- 物を持ち上げると肘の外側が痛む

- タオルを絞る動作がつらい

- ドアノブを回すときに痛みを感じる

- 手を使う動作が多いと、肘の痛みが悪化する

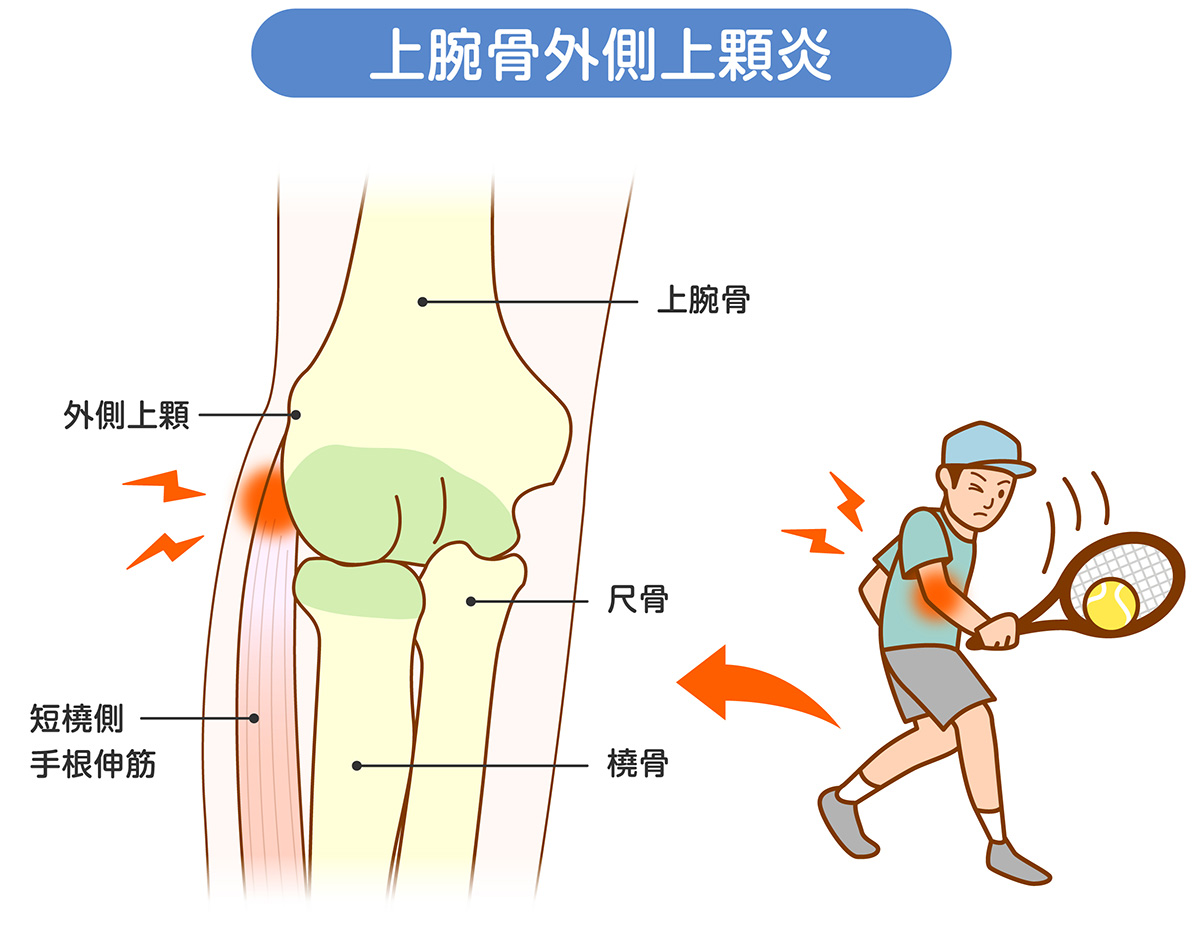

このような症状がある場合、上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)の可能性があります。特にテニスをしている人に多く見られるため、「テニス肘」とも呼ばれることがありますが、スポーツをしていなくても発症することがあります。

手首や指をよく使う仕事や家事をしている人にも多く、長時間のパソコン作業や料理、工具を使う仕事などでも発症することがあるため、注意が必要です。

上腕骨外側上顆炎とは?

上腕骨外側上顆炎は、前腕の伸筋群(手首や指を伸ばす筋肉)を繰り返し使うことで、腱の根元に細かい損傷が生じ、炎症を引き起こす疾患です。

特に、手首を反らせる動作や、物を強く握る動作を繰り返すことで負担がかかり、発症しやすくなります。

症状が進行すると、肘の外側に持続的な痛みが出るようになったり、物を持つのもつらくなるほどの痛みになることもあります。放置すると治りにくくなるため、早めの対策が重要です。

なぜ上腕骨外側上顆炎が起こるのか?

1. 繰り返しの手首・指の動作

- テニスやゴルフなど、ラケットやクラブを使うスポーツ

- 料理や掃除など、手をよく使う家事

- パソコン作業やデスクワークでのタイピング・マウス操作

- 工具を使う仕事(大工・電気工事・整備など)

上腕骨外側上顆炎の主な原因は、手首や指を伸ばす筋肉(伸筋群)に過度な負荷がかかることです。

特に、テニスやゴルフのスイング動作、パソコン作業や長時間のマウス操作など、手を繰り返し使う作業を続けることで、腱に小さな損傷が蓄積して炎症が起こります。

2. 筋肉の疲労と加齢による腱の変性

- 長年の手の酷使が原因で腱が傷みやすくなる

- 加齢に伴い、腱の修復力が低下する

若い頃は問題なくできていた作業でも、加齢とともに腱の弾力が低下し、損傷が回復しにくくなるため、発症しやすくなります。

年齢を重ねるとともに、特に激しい動作をしていなくても、日常の動作の繰り返しによって発症することがあるため、注意が必要です。

上腕骨外側上顆炎の症状

- 肘の外側が痛み、特に手首を反らせると悪化する

- 物を握る動作(ペットボトルを開ける、タオルを絞る)がつらい

- 痛みが続くと、何もしなくてもジンジン痛むことがある

- 手を休めると少し良くなるが、使うとまた痛みがぶり返す

痛みは軽度のうちは「何か違和感があるな…」という程度ですが、進行すると何気ない日常動作(コップを持つ、ドアノブを回す)でも痛みが出るようになります。

悪化すると、安静時でも痛みを感じるようになり、夜間痛が出たり、肘の外側を押しただけでも痛むようになることもあります。

上腕骨外側上顆炎の検査

1. 身体診察

- 肘のどの部位にどうすれば痛みが出るか確認する

- 圧痛の有無を調べ、神経症状や筋力低下がないかチェックする

2. 画像検査

- レントゲン:骨の変形や骨折の有無を確認

- 超音波検査:腱の損傷や炎症の評価を行う

上腕骨外側上顆炎の治療

上腕骨外側上顆炎の治療は、まず痛みを軽減し、炎症を抑えることを最優先とし、その後、筋肉や腱の回復を促すリハビリを行い、再発を防ぐことが基本となります。

1. 痛みを抑える

痛みが強い場合は、まず炎症を抑えるために消炎鎮痛剤(NSAIDs)を使用します。飲み薬だけでなく、湿布や塗り薬を併用することで、局所的に炎症を抑えることができます。

夜間痛や強い炎症がある場合には、腱の付け根付近にステロイド注射を行います。注射を行うことで即効的に炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。

しかしステロイドの注射は腱そのものに注射すると腱自体の変性や損傷を引き起こすという報告があり、繰り返し使用することはお勧めできません。

そのため当院ではむやみやたらに注射をしません。超音波を用いて患者さん一人一人の状態をしっかり確認し、最も必要な部位に必要なタイミングで的確に注射することを心がけています!

人によっては注射による疼痛軽減が見られることも多く、頻回の注射を希望される場合もあります。その場合はプロロセラピーという方法を選択します。

この治療法では、1~2週間ごとに注射を行い、腱を損傷させることなく治療を継続することが可能です。施術時には若干の疼痛を伴いますが、組織の修復を促し、長期的な改善を目指します。

痛みが特に強い急性期には、肩を冷やして炎症を抑えるのが有効です。アイスパックや冷湿布を使用することで、局所の腫れや炎症を和らげることができます。ただし、炎症が落ち着いた後は、逆に温めることで血流を促進し、回復を早めることが推奨されます。

2. 手首や肘を安静にし、負担を減らす

炎症を起こしている間は、なるべく手を使う動作を減らし、患部の負担を軽減することが重要です。

- サポーターを装着し、肘への負荷を分散させる

- 仕事やスポーツの負担を調整し、痛みがある動作を避ける

- 重いものを持つときは、手首をなるべく使わないようにする

注射やお薬に抵抗がある方は、日常生活の中でいかに負担をかけないようにするかが重要です。

例えば、手のひらを下に向けて物を持つ動作をできるだけ避けることで、前腕の伸筋腱にかかる負担を減らし、炎症を和らげることが期待できます。

無意識に行っている動作かもしれませんが、少し意識するだけでも症状の改善につながることがありますので、ぜひ試してみてください!

3. リハビリ・ストレッチ(回復と再発予防)

痛みが落ち着いてきたら、肘周りの筋肉を柔らかくし、再発を防ぐためのストレッチを行います。特に、手首を反らせる筋肉(伸筋群)の柔軟性を高めることが重要です。

- 手首ストレッチ:手のひらを下にして、反対の手でゆっくり手首を曲げる

- 前腕マッサージ:肘から手首にかけての筋肉をほぐす

これらを継続することで、肘への負担を減らし、再発を防ぐことができます。

専門医からの一言

上腕骨外側上顆炎は、放置すると慢性化し、治るまでに長期間かかることがあります。

「少し痛むけど、我慢できるから…」と放置すると、症状が悪化し、物を持つのもつらくなるほど痛みが強くなることもあります。

適切なケアとリハビリを続けることで、痛みを軽減し、再発を防ぐことができます。 少しでも違和感を感じたら早めに相談してくださいね。

私たちは、無理なく快適な生活に戻れるよう一緒にサポートしていきます。 一歩ずつ、焦らずに、一緒に治していきましょう。

参考文献

- Ansari A, Shoaib D, Tanbour Y, et al. The Efficacy of Different Tenotomies in the Treatment of Lateral Epicondylitis: A Systematic Review. J Clin Med. 2024;13(22):6764.

- Pysklywec M, Pysklywec A. Lateral Epicondylitis: Pathophysiology and Risk Factors. Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW). 2022.

- Houck DA, Kraeutler MJ, Thornton LB, et al. Nonoperative treatment of lateral epicondylitis: a systematic review and meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg. 2021;30(6):1331–1340.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))