「運動をすると腰が痛む…これって何?」

- スポーツをした後、腰の真ん中がズキズキ痛む

- 前かがみや体を反らす動作で腰の痛みが悪化する

- しばらく運動をせず休むと楽になるが、運動を再開するとまた痛くなる

- 成長期の子どもや中高生で毎日スポーツを頑張っている

こんな症状に心当たりがある場合、それは腰椎分離症かもしれません。特に、野球・サッカー・バレーボール・体操など、腰をひねる・反らす動作が多いスポーツをする成長期の子どもに多く見られる疾患です。

腰椎分離症は、腰の骨の後方にある関節突起間部(椎弓)という部分に疲労骨折が起きた状態です。

適切な時期にきちんと治療すれば治る病気ですが、放置すると将来的な慢性腰痛や、分離すべり症につながるリスクがあります。

腰椎分離症とは?

背骨は「椎体」と呼ばれる骨がいくつも積み重なってできており、その後方には椎弓というアーチ状の骨構造があります。この椎弓の一部、椎間関節の間にある「関節突起間部」が繰り返しのストレスによって骨折することがあります。

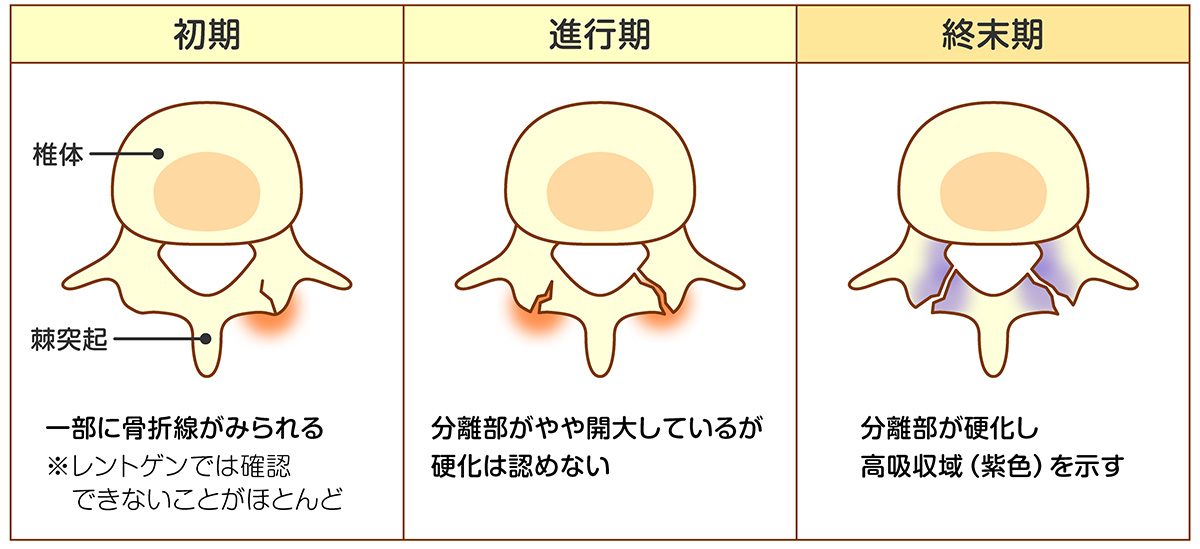

腰椎分離症には受傷後の期間によって以下のように分類されます。

| 分類 | 説明 |

|---|---|

| 初期(初発期) | 骨に浮腫があるが、骨折線は明瞭でない。疲労骨折の状態。 |

| 進行期 | CTなどで骨折線がはっきりする、骨折の状態。 |

| 終末期(偽関節期) | 骨折部が治癒せず、骨片が分離し偽関節となった状態。 |

腰椎分離症の初期は、「疲労骨折」の状態です。疲労骨折とは、簡単に言えば「日々の負担の積み重ねで骨が痛み、骨が折れかけている状態」です。

特に成長期の骨はまだ柔らかく、スポーツなどでの繰り返しの動きによって傷つきやすいのが特徴です。この段階では、まだ完全に骨が折れているわけではないため、レントゲンでは骨折が確認できないことが多く、MRIで骨の炎症(浮腫)を見つけることで診断されます。

「部活が忙しくて休めない」「休んだらチームに迷惑がかかる」──そんな思いで痛みを我慢しながら運動を続けていると、分離が進行して骨が完全に折れてしまい、進行きと呼ばれる状態になります。

さらに、そのまま無理を続けていると、骨折した部分がくっつかず、「偽関節(ぎかんせつ)」と呼ばれる状態になってしまいます。このように、骨がくっつかないまま時間が経過してしまった状態を「終末期」と呼び、レントゲンでも分離している様子がはっきり見えるようになります。

なぜ起こるのか?

主な原因は、腰を反らす・ひねるといった動作の繰り返しです。この動きが何度も続くことで、椎弓にストレスが集中し、少しずつ骨が疲労してひびが入り、ついには骨折してしまうのです。

野球、サッカー、バレーボールのようなスポーツをしている中高生に多く見られますが、練習量や腰椎に無理がかかる動作を繰り返せばどんなスポーツでも発症します。

また、中学校や高校に入学した途端運動量が激増することでも発症しやすくなります。成長期の骨は大人に比べて強度が低いため、使いすぎによる「オーバーユース」が最大のリスク要因です。

どんな症状が出るの?

- 腰の中心が痛む(特に運動後や運動中)

- 腰を反らす動作で痛みが強くなる

- しばらく運動をしなければ少し楽になるが、再開すると痛みが出る

- 症状が進行すると、慢性的な腰痛になることもある

初期では痛いながらも我慢しながら運動を続けることが可能なことが多いため、気づいたときには骨折が進行してしまっていることも少なくありません。

どうやって診断するの?

1. 画像検査(レントゲン・MRI)

- レントゲン(X線):椎弓の骨折や骨の形の変化を確認します。初期の分離は映りにくいこともあります。

- MRI:疼痛がひどい場合や安静にしても改善がなければ必要に応じて追加検査します。

※当院ではMRI検査を施行できないため、提携させていただいている関連病院へ紹介し検査してもらいます。

2. 身体診察(徒手検査)

腰を反らす・ひねる動作など、どうすれば痛みが出るかを確認します。

腰椎分離症の治療:しっかり休んで、しっかり治すことが大切です

腰椎分離症の治療は、骨の状態(骨折の進行度)によって治療方法が異なります。

初期から進行期(分離が完成していない時期)

この段階であれば、しっかり安静を保ち、骨の修復を待つことによって、治癒が可能です。

- スポーツの中止(2〜3か月)

- コルセットの装着による腰部の安定化

成長期の子どもの場合は、初期に適切な対応をすれば骨がしっかりとくっつく可能性が高いです。進行きでも治癒の可能性は十分ありますが、治療が遅れれば遅れるほど治癒しにくくなるのも事実です。

また、進行期よりも初期の方が治癒までの期間が早いことも報告されており「早期発見・早期治療」がとても重要です。

分離が完成してしまった場合(偽関節化)

骨がくっつかず、分離したままの状態になっていることがあります。この場合でも、すぐに手術が必要というわけではありません。痛みのコントロールと腰への負担軽減が治療の中心になります。

- リハビリによる体幹筋(腹筋・背筋)の強化

- 姿勢の指導やフォームの修正(疼痛予防)

- 物理療法(温熱や電気治療)で筋肉の緊張を緩める

- スポーツ復帰時期の適切な判断

痛みが長引く場合や、分離に伴って「すべり症(椎体が前方にずれる)」を起こし痺れや運動麻痺などの神経症状が著名な場合には、手術治療(脊椎固定術など)を検討することもありますが、あくまで慎重に判断されます。

専門医からの一言

腰椎分離症は、成長期の子どもが頑張ってスポーツをしている中で、少しずつ骨に疲労がたまって起きる「骨の悲鳴」のようなものです。

本人は「痛いけどまだ頑張れる」と無理をしてしまうことが多いですが、初期にしっかりと休んで治すことが、将来の健康な腰を守るためには本当に大切です。

確かに初期や進行期の段階で腰椎分離症を発見した場合は、一時的に競技を離れざるを得ない状態です。しかし適切な治療とリハビリ次第で乗り越えられる障害です。

実際に多くのトップアスリートたちがこの怪我から復帰し、むしろ怪我を機に体づくりや技術を見直して以前より高いパフォーマンスを発揮している例もあります。

また、プロ野球選手の3割が終末期分離症をもっているという報告もあります。分離症が完成してしまった場合でも安静にすることで疼痛を和らげ、その後のリハビリやフォームの改善などでパフォーマンスの向上は十分に期待できます。

私たちも全力で経過を見守り、治療とサポートを行いますので、焦らず、しっかり治すことを一緒に目指しましょう。「今は休むことがトレーニング」——そう思って前向きに取り組んでいきましょう。

参考文献

- 斉藤浩史 ほか.腰椎分離症のMRIによる病期分類と治療方針に関する検討.日本整形外科学会雑誌.2015;89(5):1050-1051.

- 三浦 拓也 ほか.腰椎分離症に対する装具療法の治療成績-病期ごとの骨癒合率の違いに注目して-.理学療法学Supplement.2017;2017:1000. Sairyo K, Sakai T, Matsuura T, et al.

- Diagnosis and management of pediatric lumbar spondylolysis and spondylolisthesis: literature review and new treatment strategy. Sports Med Arthrosc. 2016 Mar;24(1):24–30.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))