「肩が痛くて動かしにくい…でも、そのままにしていませんか?」

- 肩を動かすと鋭い痛みが走る

- 腕を上げたり、後ろに回すのが難しくなった

- 夜中にズキズキとした痛みで目が覚めることがある

- 徐々に肩の動きが悪くなり、服を着るのが大変になってきた

こうした症状を「そのうち良くなるだろう」と放置していませんか?肩の痛みや動かしにくさは、そのままにしていると肩が固まってしまい、元の動きを取り戻すのが難しくなることがあります。

肩の動きに違和感を感じたら、できるだけ早めに治療を開始することが重要です。

肩関節周囲炎・凍結肩とは?

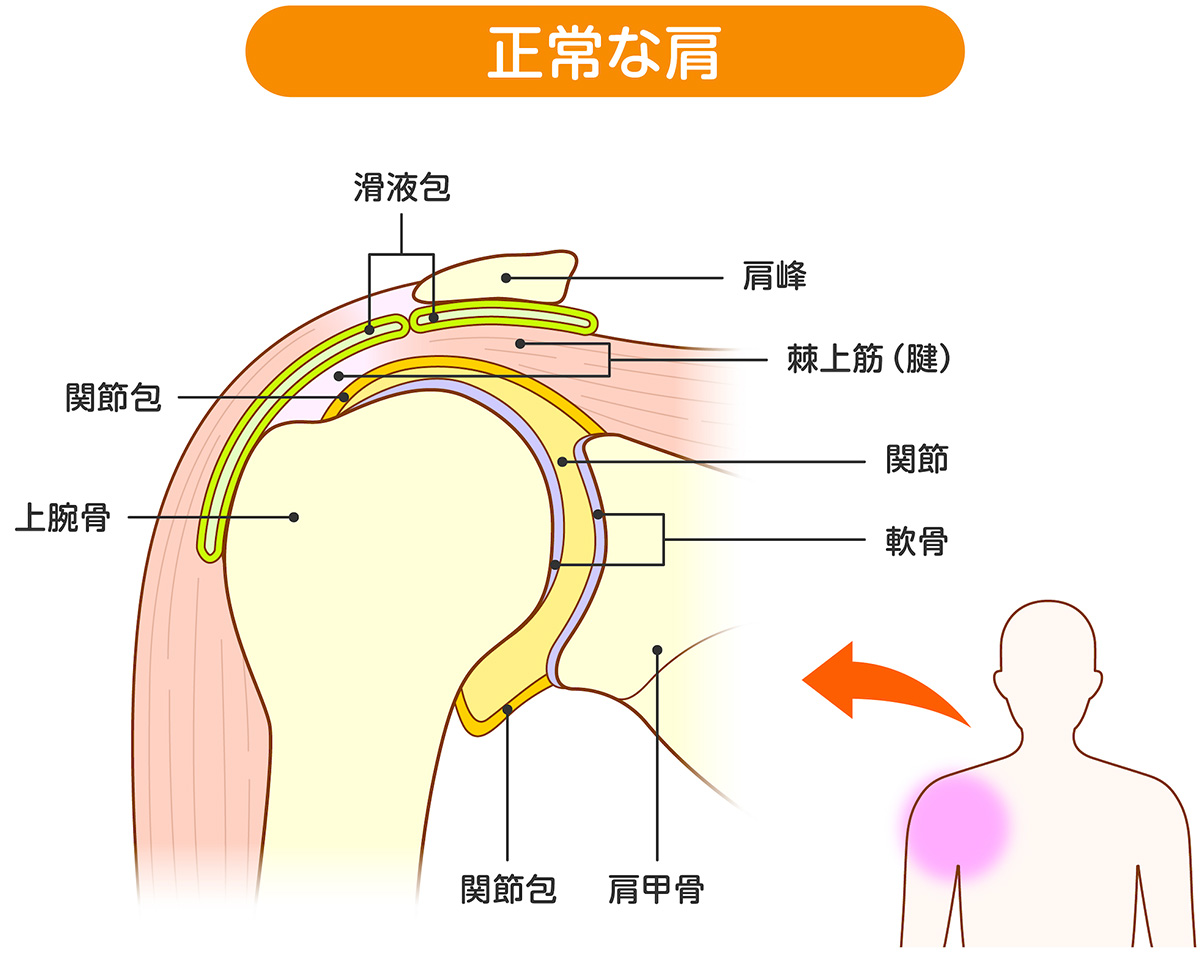

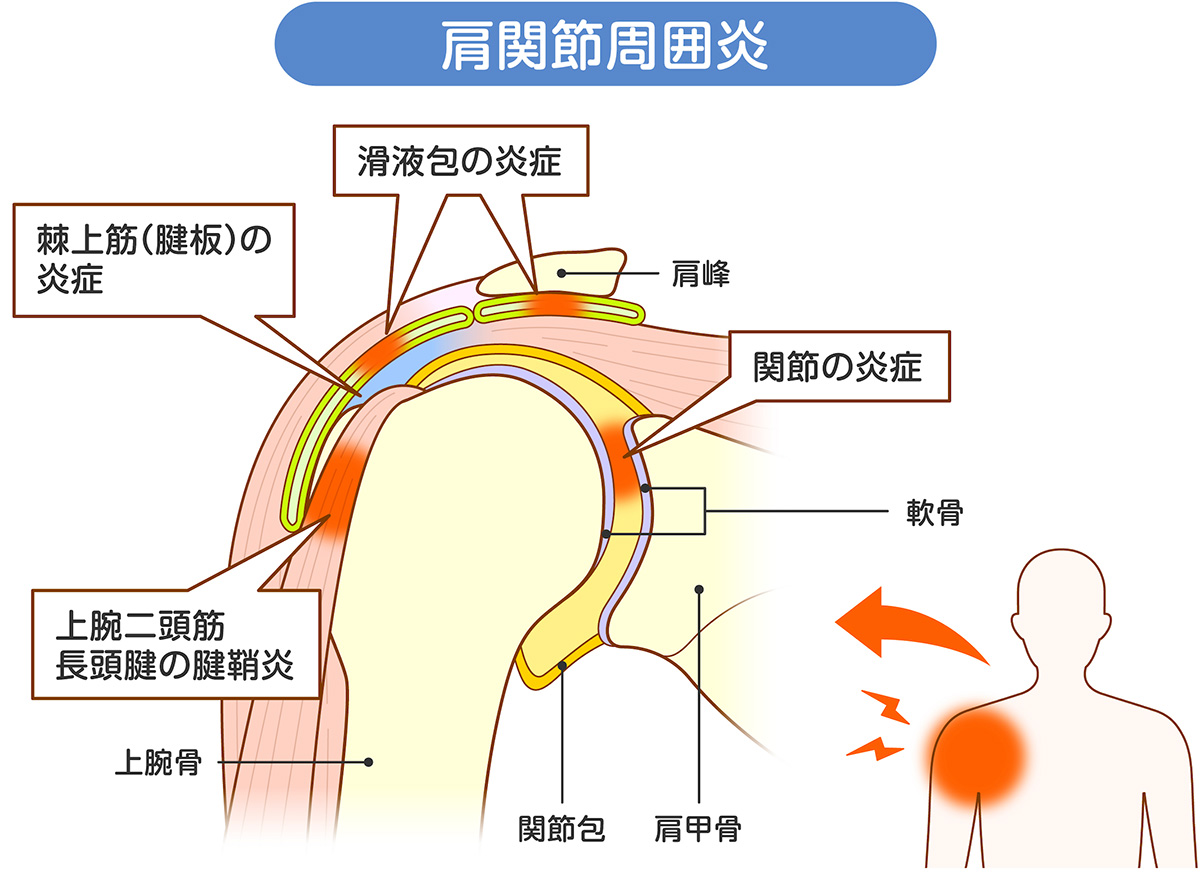

肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)とは、肩関節を取り囲む軟部組織(腱や靭帯、滑液包など)に炎症が起こることで、痛みや可動域の制限が生じる疾患です。

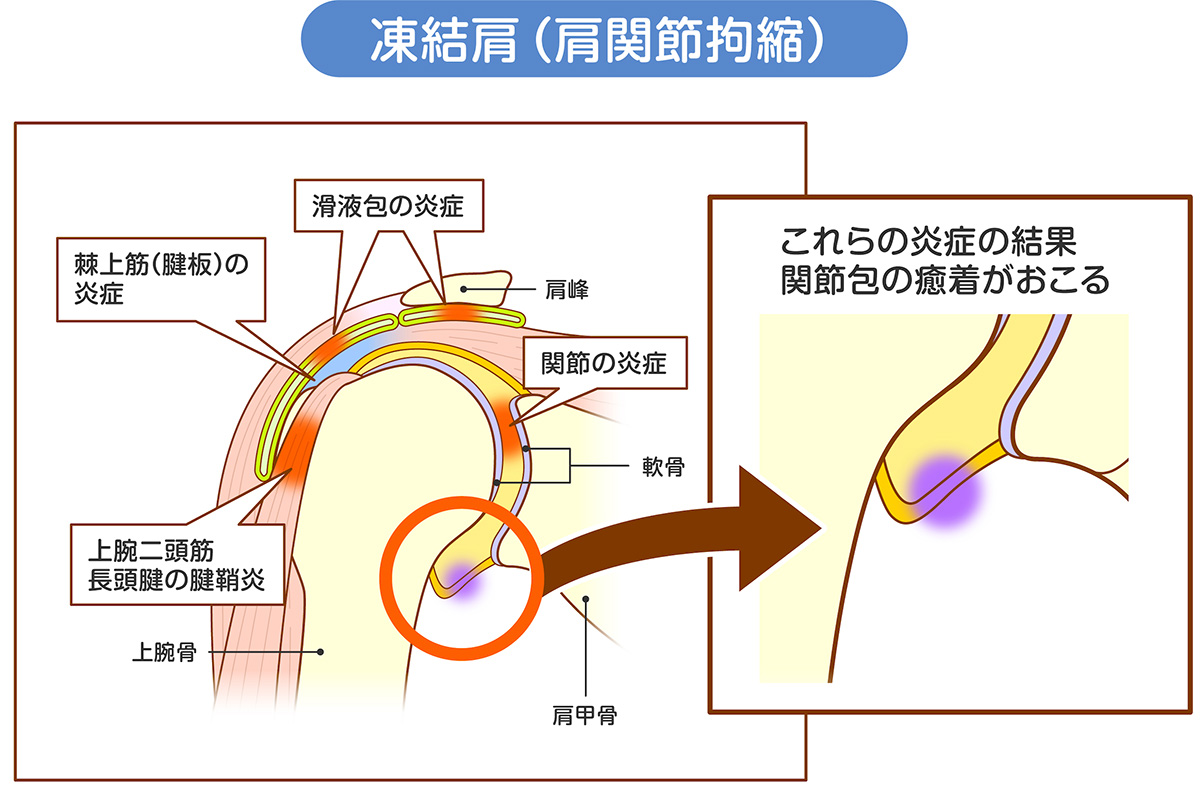

炎症が長引くことで肩の動きが悪くなり、進行すると「凍結肩(とうけつかた)」と呼ばれる肩関節拘縮(こうしゅく)の状態に移行することがあります。

凍結肩とは、肩関節の炎症が慢性化し、関節包(かんせつほう)が厚くなり、関節が固まってしまう状態です。

ここまで進行すると、肩がほとんど動かせなくなり、日常生活にも大きな支障をきたすため、肩関節周囲炎の段階で適切な治療を行うことが非常に重要です。

肩関節周囲炎の症状と凍結肩への進行

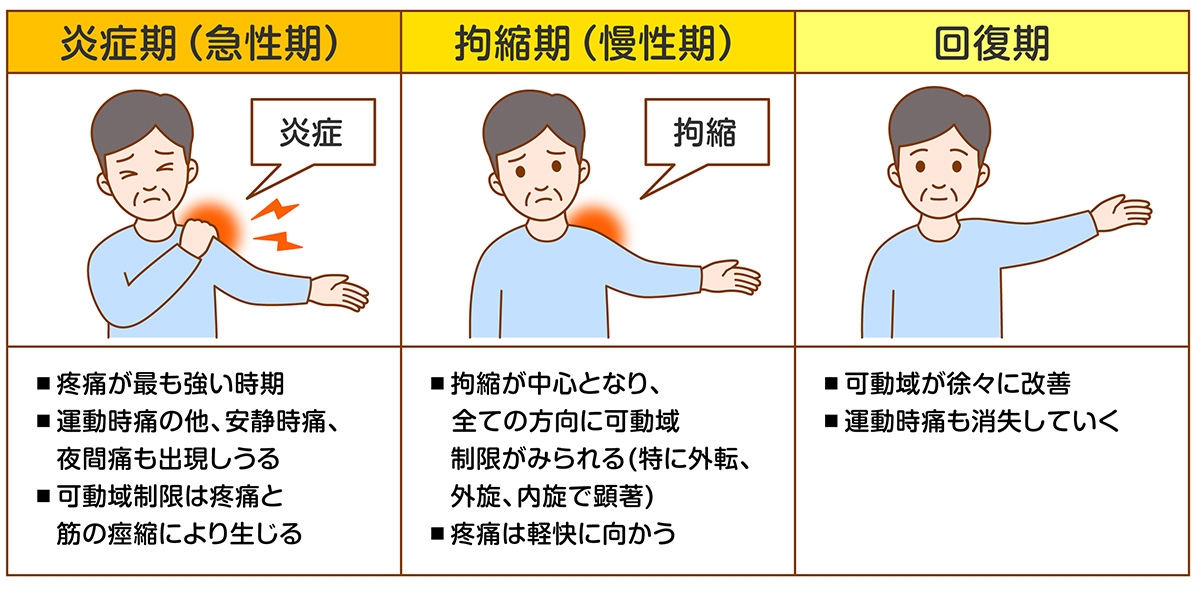

肩関節周囲炎の症状は、発症から回復までの経過に応じて3つの段階に分けられます。

適切な治療を行わないと、炎症が進行し、関節包が硬くなり「凍結肩」に移行することがあります。

1. 炎症期(急性期):痛みが強い時期

- 肩を動かさなくてもズキズキ痛む(安静時痛)

- 夜間に痛みが強く、寝返りをうつと目が覚めることがある

- 肩を少し動かすだけで強い痛みが走る

この時期は、肩関節の周囲に炎症が強く起こっている状態です。無理に動かすと痛みが悪化するため、安静にしながら炎症を抑えることが重要です。

2. 拘縮期(慢性期):肩が固まる時期(凍結肩へ移行する可能性)

- 痛みは徐々に落ち着くが、肩が動かしにくくなる

- 自分で腕を上げるのが難しく、日常生活に支障が出る

- 後ろに手を回す動作(エプロンを結ぶ、髪を結ぶなど)が困難になる

炎症が落ち着くと、肩の動きが制限され、可動域が狭くなる時期に入ります。この状態が続くと、関節包が硬くなり「凍結肩(肩関節拘縮)」へと進行します。

この時期にリハビリを適切に行わないと、関節が固まってしまい、回復が長引く原因になります。

3. 回復期:徐々に改善する時期

- 痛みが減り、少しずつ動かせるようになる

- リハビリを続けることで、可動域が回復していく

この慢性期からこの時期に積極的にストレッチやリハビリを継続できることで、肩の可動域を取り戻すことができます。

しかし、適切なケアをしないと完全に回復せずに可動域が狭いまま残ることがあるため、注意が必要です。

肩関節周囲炎の検査

1. 身体診察

肩の可動域を評価し、痛みが出る動作を確認する。

圧痛の有無を調べ、炎症や筋力低下がないかチェックする。

2. 画像検査

- レントゲン:骨の変形や骨折、石灰沈着の有無を確認

- 超音波検査:腱板損傷の有無や炎症の評価を行う

- 必要に応じてMRIを実施し、腱板断裂の詳細や関節の異常を確認

肩関節周囲炎・凍結肩の治療

1. 痛みを和らげる(消炎鎮痛剤・注射・湿布)

肩関節周囲炎の初期では、炎症を抑えることが最優先となります。痛みが強い場合には、消炎鎮痛剤(NSAIDs)を内服し、炎症を抑えることで痛みの軽減を図ります。また、湿布や塗り薬を使用することで、局所的に炎症を抑えることができます。

さらに、夜間痛や強い炎症がある場合には、ステロイド注射を関節内または肩峰下滑液包などに行うことで、即効的に炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。ヒアルロン酸注射も関節の動きを滑らかにし、可動域改善を促す目的で使用されることがあります。

その時の肩の動かしにくさや痛みの場所によって注射するポイントを変えることが重要です。痛みを抑えるだけでなく、動かしやすくする目的でも注射加療は非常に有効です。だからと言って当院ではむやみやたらに注射をしません。超音波を用いて患者さん一人一人の状態をしっかり確認し、最も必要な部位に的確に注射することを大切にしています!

2. ストレッチ(可動域改善)

炎症が落ち着いてきたら、肩の動きを取り戻すためにストレッチや可動域訓練が不可欠です。拘縮期に入ると、肩を動かさないことで関節が固まるため、適切なリハビリを行わないと可動域の回復が難しくなります。

リハビリは段階的に進めていきます。

- 初期:痛みの少ない範囲で軽いストレッチを行う

- 中期:可動域を広げるための運動を積極的に行う

- 回復期:筋力強化を目的とした運動を取り入れ、再発予防を行う

「痛みがあるから動かさない」のではなく、少しずつでも動かすことが回復への鍵となります。

3. 温熱療法(血流改善)

血流を促進し、筋肉や関節の柔軟性を高めるために、温熱療法も重要な治療のひとつです。

- ホットパックを使用し、肩を温める

- 入浴を活用し、全身の血流を良くする

- リハビリ前に温めることで、動かしやすくする

痛みが落ち着いてきたら、温めながらリハビリを行うことで、可動域が回復しやすくなります。

4. 凍結肩(肩関節拘縮)でリハビリをしても改善が乏しい場合

リハビリを続けても肩の可動域が改善しない場合、サイレントマニュピレーション(徒手整復術)という方法があります。これは、局所麻酔をした状態で肩関節を受動的に動かし、癒着した関節包を剥がすす治療法です。

薬を使っても注射をしてもリハビリをしても肩の痛みが強く、ほとんど動かないなど生活に支障をきたしている場合に適応があります。

サイレントマニュピレーションは、保存療法で改善しない凍結肩に対して有効な方法で、適応を慎重に判断した上で実施されます。状態によっては肩関節の拘縮を解除する関節鏡という関節の内視鏡を用いた手術加療もあります。

専門医からの一言

肩関節周囲炎は、時間とともに改善することが多いですが、適切な治療を行わないと凍結肩へ移行し、可動域が制限されたままになることがあります。

痛みがあるからといって肩を動かさないと、関節が固まり回復が長引くため、痛みが落ち着いた段階で適切なリハビリを行うことが大切です。

疼痛の程度や動きの範囲によっては注射加療は非常に有効な治療法です。当院では超音波を用いて患者さん一人一人の状態を詳細に確認した上で、最も必要な部位に的確に注射を行うことを徹底しています。

また、リハビリを続けても改善が乏しい場合は、サイレントマニュピレーションを行うことも選択肢のひとつです。

「そのうち治る」と思わず、早めに医師と相談し、適切な治療を受けることで、より早く元の生活に戻ることができます。痛みや動きの制限を放置せず、適切なリハビリと治療を行い、肩の健康を維持しましょう。

参考文献

- 福田 健志. 骨軟部編「凍結肩(肩関節周囲炎,癒着性関節包炎)」。画像診断。2023;43(3):348–351. DOI: 10.15105/GZ.0000004416

- Le HV, Lee SJ, Nazarian A, Rodriguez EK. Adhesive capsulitis of the shoulder: review of pathophysiology and current clinical treatments. Shoulder Elbow. 2017;9(2):75–84.

- Kolathuru S, Khanna M, Jayaraman M. Management of periarthritis shoulder – Current concept review. IP Int J Orthop Rheumatol. 2023;9(1):19–24.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))