「肩の痛みが続き、腕が思うように上がらない…これは何?」

- 腕を上げると引っかかるような痛みがある

- 夜、肩がズキズキ痛んで寝られないことがある

- 腕を横に上げようとすると力が入らず、上がりにくい

- 肩の動きが悪く、服を着る・髪を結ぶなどの動作が困難

「肩が痛くて腕が上がらない」と感じることはありませんか?最初は単なる肩こりや疲れだと思っていても、痛みが続き、腕の動きが悪くなってきたら肩腱板断裂(かたけんばんだんれつ)の可能性があります。

肩の動きを支えている腱が傷つくことで、肩をスムーズに動かせなくなり、痛みや力の入りにくさが現れるのが特徴です。

肩腱板断裂は、放置すると肩の機能が悪化し、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。特に夜間痛が強くなり、寝ている間も痛みが続くことが多いのが特徴です。

早めに適切な治療を受けることで、症状を改善し、肩の動きを取り戻すことができます。

肩腱板断裂とは?

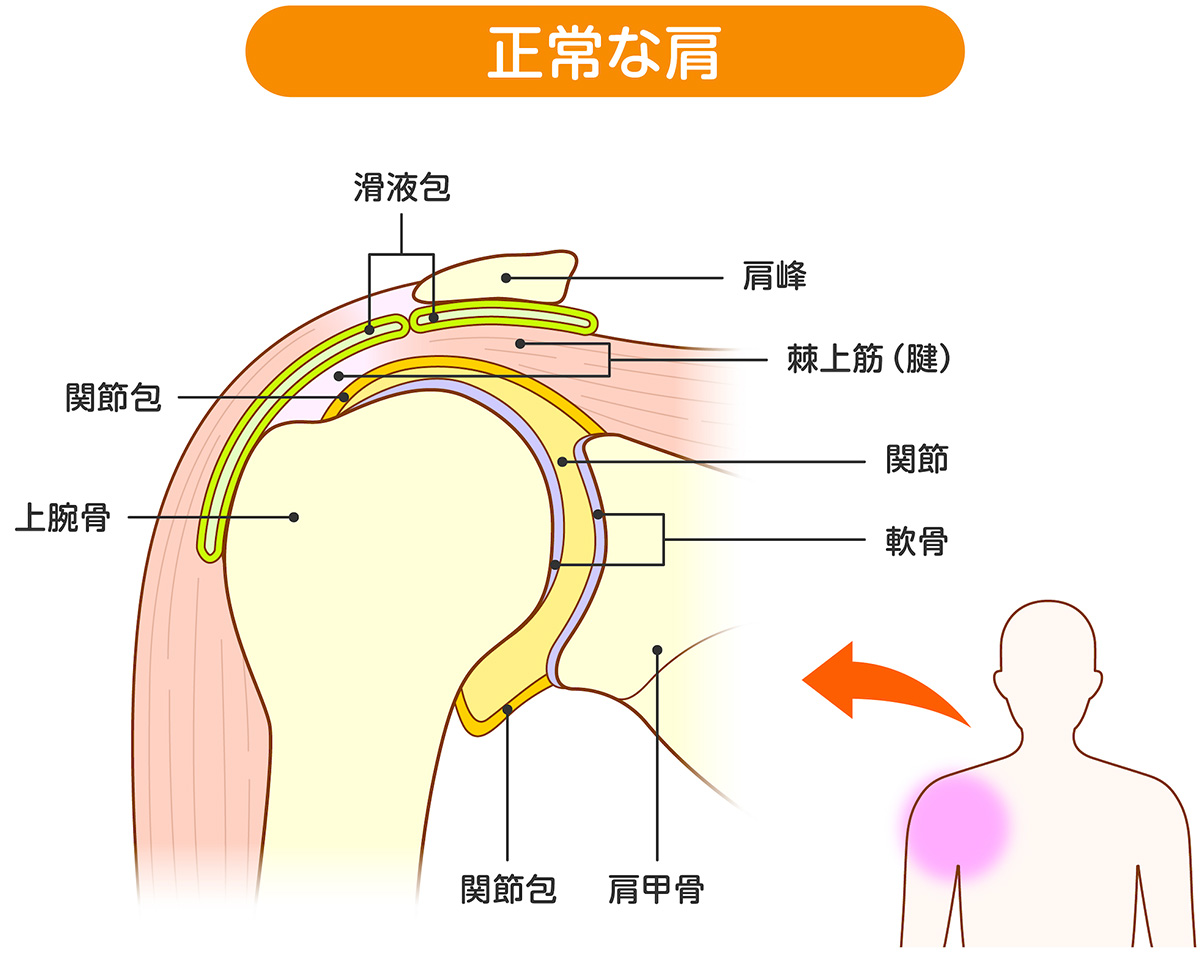

肩腱板(けんばん)とは、肩甲骨と上腕骨をつなぐ4つの筋肉(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)とそれらの腱の総称です。これらの腱は、肩の関節を安定させながら、腕をスムーズに動かす役割を果たしています。

しかし、加齢や繰り返しの負担、外傷によってこの腱が損傷し、部分的に切れたり、完全に断裂してしまうことがあります。

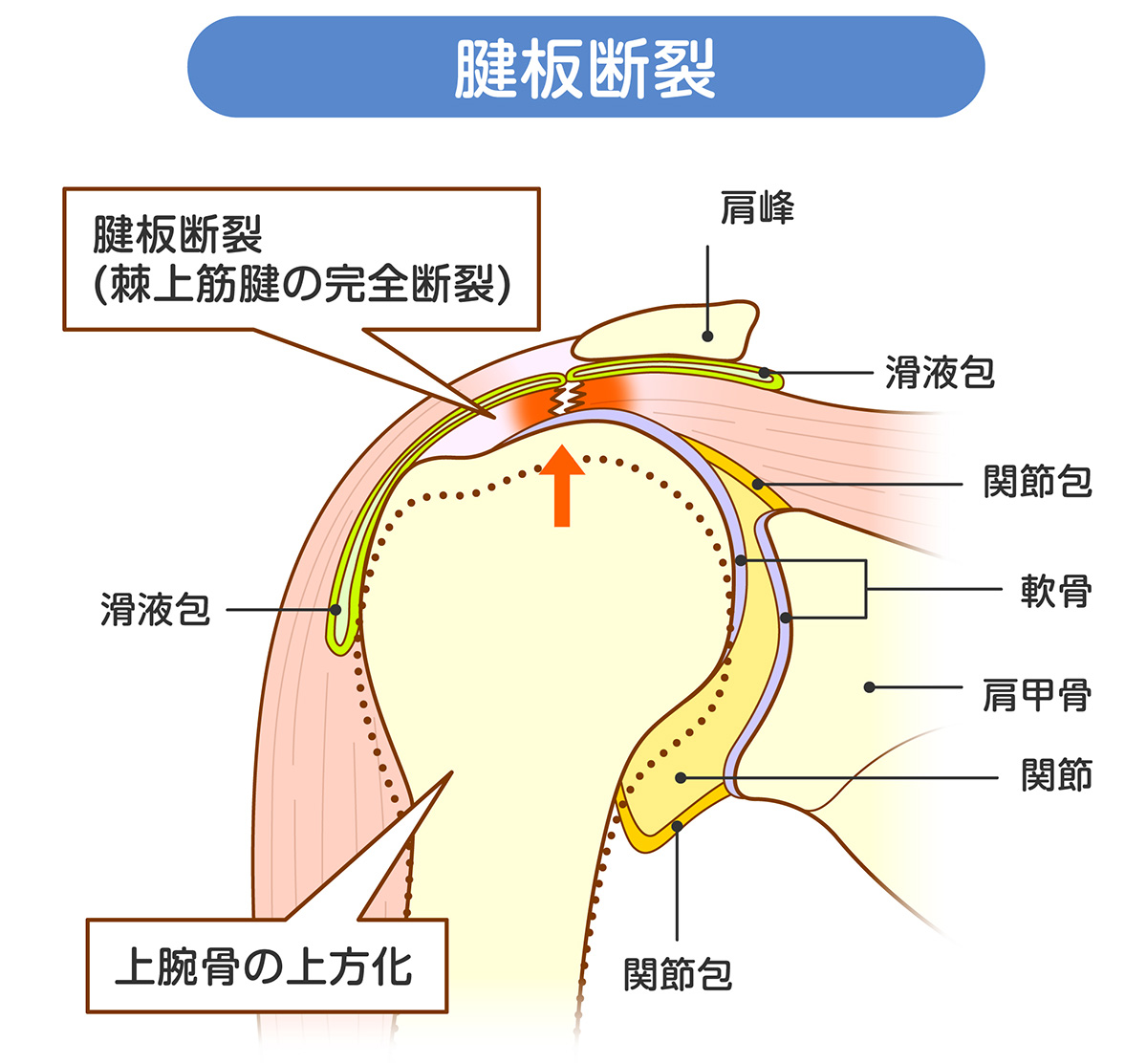

腱板が部分的に損傷している状態を**「部分断裂」、完全に切れている状態を「完全断裂」**と呼びます。腱板断裂は放置しても自然に治ることはなく、適切な治療が必要です。

腱板には、腕の骨である「上腕骨」を肩関節の正しい位置に保つ重要な役割があります。

しかし、腱板断裂が進行すると、その支えが失われ、上腕骨が徐々に上方へずれてしまいます。その結果、肩の動きが悪くなり、腕を上げる動作が困難になります。

さらに、上腕骨が肩甲骨の一部である肩峰(けんぽう)にぶつかるようになり、その摩擦によって「骨棘(こつきょく)」と呼ばれる骨のトゲができやすくなります。

これにより「インピンジメント(ひっかかり現象)」が生じ、動かしたときの痛みや夜間の疼痛の原因になります(詳細は「肩峰下インピンジメント症候群」をご覧ください)。ひどい場合は、寝ている間にも痛みで目が覚めてしまうことがあります。

このような症状が続く場合は、できるだけ早く医師の診察を受けることをおすすめします。

なぜ肩腱板断裂が起こるのか?(原因)

1. 加齢による変性(変性断裂)

- 40歳以上の人に多く発症する

- 日常生活の積み重ねで、少しずつ腱板がすり減る

- 大きなケガがなくても、ある日突然痛みが出ることがある

加齢とともに、腱板の組織は徐々に変性し、弾力性を失っていきます。その結果、肩を大きく動かすことが少なくても、日常的な動作の積み重ねによって腱が少しずつ摩耗し、知らないうちに損傷が進んでしまうことがあります。

特に60歳以上になると、無症状のまま腱板に損傷があるケースも多く、ある日突然「腕が上がらない」「夜間痛が強くなった」と気づくことがあるのです。

「何もしていないのに痛くなった」と思っていても、実は加齢による変性が原因で腱板が徐々に損傷していた可能性が高いのです。

2. 転倒やスポーツによる外傷(外傷性断裂)

- 転倒して肩を強く打った後、腕が上がらなくなった

- 重い物を持ち上げたときに急に肩が痛くなった

- テニス・野球・バレーボールなど肩を酷使するスポーツをしている

転倒して肩を強く打ったり、手をついた衝撃で腱板が損傷することがあります。また、スポーツで肩を繰り返し使うことで腱板が摩耗し、徐々に損傷が進んで最終的に断裂してしまうこともあります。

特に若い人でもスポーツや重労働を続けていると、腱板に負担がかかり、断裂のリスクが高くなります。

外傷性の断裂の場合、放置すると症状が悪化しやすいため、早めに診察を受けることが大切です。

肩腱板断裂の症状

- 腕を上げると痛みがあるが、外から支えてもらうと上がる

- 肩を動かすと「引っかかるような感覚」がある

- 夜間痛があり、特に肩を下にして寝ると痛む

- 腕に力が入りにくくなり、日常動作が困難になる

特に、「夜間痛」が特徴的で、痛みで眠れない、寝返りをうつたびに目が覚めるといった症状が出ることが多いです。

また、腕を上げる動作(髪を結ぶ、洗濯物を干すなど)が困難になり、日常生活に大きな支障をきたします。

肩関節周囲炎の検査

1. 身体診察

- 肩の可動域を評価し、痛みが出る動作を確認する

- 圧痛の有無を調べ、炎症や筋力低下がないかチェックする

2. 画像検査

- レントゲン:骨の変形や骨折、石灰沈着の有無を確認

- 超音波検査:腱板損傷の有無や炎症の評価を行う

- 必要に応じてMRIを実施し、腱板断裂の詳細や関節の異常を確認

肩腱板断裂の治療

肩腱板断裂の治療には、保存療法(手術をせずに治療する方法)と手術療法(断裂した腱を修復する手術)の2つの選択肢があります。どちらを選ぶかは、症状の程度や生活の影響、年齢、活動レベルなどを考慮して決定します。

保存療法で改善が見込める場合もありますが、完全に断裂している場合や、痛みが強く生活に支障をきたしている場合は手術を検討することになります。

1. 保存療法(手術をしない治療)

保存加療の初期では、炎症を抑えることが最優先となります。痛みが強い場合には、消炎鎮痛剤(NSAIDs)を内服し、炎症を抑えることで痛みの軽減を図ります。NSAIDsは一時的な痛みの軽減には効果的ですが、根本的に腱の損傷を治すものではありません。

夜間痛や強い炎症がある場合には、ステロイド注射を関節内または肩峰下滑液包などに行うことで、即効的に炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。ステロイドは強力な抗炎症作用を持ち、短期間で痛みを大幅に軽減することができますが、使いすぎると腱の質を悪化させる可能性があるため、慎重に使用します。

そのため当院ではむやみやたらに注射をしません。超音波を用いて患者さん一人一人の状態をしっかり確認し、必要な時期に必要な部位に的確に注射することを心がけています。

注射は痛みがあるときに補助的に使用し、リハビリと組み合わせることが大切です。腱板断裂があっても、リハビリを適切に行うことで肩の機能を維持し、痛みを軽減することが可能です。

リハビリの目的は、肩周りの筋肉を強化し、関節の安定性を高めることです。肩関節は周囲の筋肉によって支えられているため、腱が一部損傷していても、筋力を補強することで機能を維持することができます。

- 最初は痛みが少ない範囲で、肩をゆっくり動かす

- 徐々にストレッチを加え、可動域を広げていく

- ゴムバンドや軽いダンベルを使い、肩周りの筋力を強化する

リハビリは一朝一夕で効果が出るものではなく、継続することで肩の可動域や痛みの軽減が期待できます。

しかし、適切なリハビリを行わないと肩が固まり、より動きが悪くなってしまうことがあるため、医師の指導のもとで行うことが大切です。

2. 手術療法

- 腱が広範囲に断裂し、自然治癒が見込めない場合

- リハビリを行っても痛みが改善しない場合

- 腕を上げることができず、日常生活に支障が出ている場合

これらのケースでは、手術による腱板修復が必要になることがあります。

専門医からの一言

肩腱板断裂は、放置すると肩の機能が低下し、日常生活に支障をきたすだけでなく、症状が進行すると手術が必要になることもあります。

「肩の痛みが続く」「腕が上がりにくい」「夜間痛がある」といった症状がある場合は、早めに専門医の診察を受け、適切な治療を開始しましょう。

疼痛の程度や動きの範囲によって注射加療は非常に有効な治療法です。当院では超音波を用いて患者さん一人一人の状態を詳細に確認した上で、最も必要な部位に的確に注射を行うことを徹底しています。

肩の健康を守るために、無理をせず、適切な治療を受けることが大切です。

参考文献

- Jeong HJ, Nam KP, Yeo JH, et al. Retear after arthroscopic rotator cuff repair resultsin functional outcome deterioration over time. Arthroscopy. 2022;38(8):2399–2412.

- Mazuquin B, Moffatt M, Gill P, et al. Effectiveness of early versus delayed rehabilitation following rotator cuff repair: systematic review and meta-analyses. PLoS One. 2021;16(5):

- Longo UG, Risi Ambrogioni L, Berton A, et al. Conservative versus accelerated rehabilitation after rotator cuff repair: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):637.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))