「肩が重い…痛い…これって放っておいて大丈夫?」

- デスクワークが続くと肩がカチカチになる

- 肩こりがひどいと頭痛やめまいがする

- マッサージをしてもすぐに元に戻る

- 腕を上げたり回したりすると肩が痛い

「肩こりなんてよくあること」と思って放置していませんか?肩こりは、多くの人が経験する症状ですが、慢性的な肩こりは単なる疲れではなく、首や神経の異常が関係していることもあります。

肩こりの原因と頸肩腕症候群との関係

肩こりは、多くの人が経験する症状ですが、実は「頸肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)」の一部と考えられています。

頸肩腕症候群とは、首・肩・腕の筋肉が緊張し続けることで、痛みやしびれ、動かしにくさが出る状態のことを指します。その中でも、**肩の筋肉に限局した症状が「肩こり」**です。

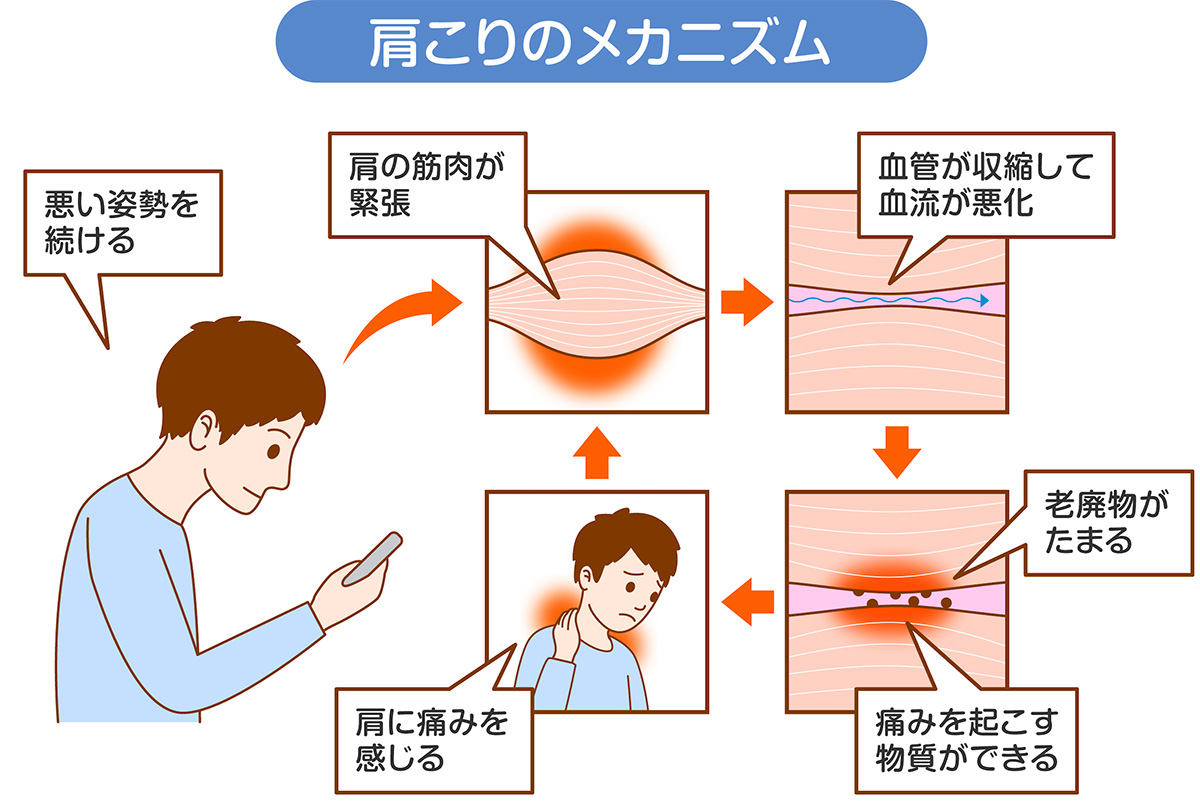

肩こりは、首や肩、背中に広がる僧帽筋などの筋肉が過度に緊張し続けることで、血流が悪くなり、疲労物質が蓄積することによって起こると考えられています。

私たちの首は、約5~6kgもある頭部を支えながら、常にバランスを取る働きをしています。この構造をイメージすると、細い首が大きなボウリングの球を支えているような状態とも言えます。長時間の同じ姿勢や、無理な力が加わることで、筋肉が硬くなり、血行不良が生じ、肩こりへとつながるのです。

最近では、スマートフォンやパソコンを長時間使用する習慣が肩こりを悪化させる大きな要因になっています。画面を長時間見続けることで、首が前に傾く「ストレートネック」や「スマホ首」といった状態になりやすくなり、肩や首に過度な負担がかかることがわかっています。

特に、テレワークやオンライン授業の普及により、長時間の前かがみ姿勢が日常化したことで、肩こりや頸肩腕症候群を訴える人が増えているのが現状です。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、在宅勤務が増えたことも、肩こりが悪化しやすい背景のひとつと考えられます。デスクワーク環境が適切でない場合、無意識のうちに姿勢が崩れ、首や肩への負担が増大するため、日々の意識的なケアが欠かせません。

肩こりは日本でも特に多い症状

肩こりは、日本人に非常に多い症状の一つです。厚生労働省の「2022年 国民生活基礎調査(17ページ)」によると、肩こりは男女ともに全ての訴えの中で2番目に多いという結果でした。 (https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/04.pdf)

デスクワークの増加やスマホの普及により、肩こりの患者数は今後も増加すると予想されています。

特に、長時間のPC作業やスマホ使用が習慣化している現代では、肩こりはもはや「国民病」と言っても過言ではない症状になっています。

ただの肩こりと思っていても、慢性化すると頸肩腕症候群や頚椎の病気につながることもあるため、早めのケアが大切です。

どんな病気が隠れていることがある?

肩こりは、ただの筋肉疲労ではなく、首の異常や神経の圧迫が関係していることもあります。

次のような症状がある場合は、別の病気の可能性があるため注意が必要です。

1. 頚椎症性神経根症・頚椎症性脊髄症・頚椎椎間板ヘルニア

- 肩こりと一緒に腕や手がしびれる

- 指先がうまく動かせなくなった

- 歩くとつまづきやすい、ふらつく

2. 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)

- 肩を動かすと痛みが走る

- 腕を上げられない、夜中にズキズキ痛む

- 肩が固まって動かしにくい

3. 頸肩腕症候群

- 肩こりだけでなく、腕の痛みやしびれが続く

- デスクワークや手作業が多い人に多い

- マッサージをしても改善しない

肩こりを改善するには?—治療とセルフケア

肩こりは、生活習慣や姿勢の見直しで大きく改善できます。特に、**肩こりの原因は「姿勢の悪さ」「筋肉の緊張」「血流の低下」**が関係していることが多いため、それぞれに適した対策をとることが重要です。

1. 正しい姿勢を意識する

まずは、普段の姿勢を振り返ってみましょう。

「デスクワーク中、気づいたら首が前に出ていませんか?」

「スマホを操作するとき、顔が下を向きすぎていませんか?」

首や肩に負担をかけないためには、

- パソコンの画面は目の高さに合わせる

- スマホはできるだけ目線の高さで使う

- 背筋を伸ばして座る(背もたれを活用すると楽になります)

このちょっとした意識だけで、肩こりの予防につながります。

2. 筋肉をほぐして血流を改善する

肩こりを感じたら、まずは肩を軽く動かしてみましょう。肩をぐるぐる回すだけでも、血流が良くなり、肩こりが和らぎます。

特におすすめなのが、肩甲骨を意識したストレッチです。

- 肩をすくめるように持ち上げてストンと落とす(僧帽筋をほぐす)

- 腕を前後に大きく回して肩甲骨を動かす

- 首をゆっくり左右に傾け、ストレッチする

長時間座りっぱなしになってしまう方は、30分に1回は肩や首を動かしてみてください。こまめにストレッチをするだけで、血流が良くなり、肩こりの予防になりますよ。

3. 温めることで筋肉をリラックスさせる

肩こりがひどくなったときは、とにかく温めるのが効果的です。 血流が悪くなると筋肉が硬くなりやすいため、温めることで血流を促進し、肩こりを和らげることができます。

- お風呂にしっかり浸かる(40℃前後のお湯が理想)

- ホットパックや蒸しタオルで首や肩を温める

- カイロを活用する(寒い季節は肩甲骨の間を温めると効果的)

シャワーだけで済ませてしまう方も多いですが、できれば湯船に浸かる時間を作ると、肩こりだけでなく全身の疲労回復にもつながりますよ!

4. 適度なマッサージを取り入れる

肩こりがひどくなると、つい強く押したくなりますよね?でも、強すぎるマッサージは逆効果になってしまうことも!マッサージは、気持ちいいと感じる程度の力で、優しくほぐすのがポイントです。

- 肩の付け根を指で軽く押しながら、円を描くようにほぐす

- 首の付け根から肩に向かって、優しくさする

- 肩甲骨の周りをほぐすと、肩こりの軽減に効果的!

どうしても辛いときは、専門の治療院や整形外科で適切な施術を受けるのもおすすめです。

5. 目の疲れをとる(眼精疲労対策)

長時間パソコン作業やスマホを見続けていると、目の疲れが肩こりにつながります。特に目の奥が重く感じる、視界がぼやけるといった症状がある方は、肩こりの原因が「眼精疲労」の可能性も!

- 1時間に1回は目を休ませる(遠くを見るだけでもOK)

- ホットアイマスクや蒸しタオルで目元を温める

- ブルーライトカットメガネを活用する

目を休ませることで、肩の筋肉の緊張も和らぎます。デスクワークの方は、休憩時間に意識的に遠くを眺めるだけでも違います。

専門医からの一言

肩こりは、ただの疲れと思われがちですが、実は首や神経の異常が関係していることもあります。

特に、しびれや腕の力が入りにくい、肩こりとともに頭痛がある場合は、早めに医師に相談してください!

「最近、肩こりがひどくなった」「いつもの肩こりと違う?」と感じたら、生活習慣を見直し、適切なケアを取り入れていきましょう。

肩こりは、体が『無理してるよ!』と教えてくれるサインかもしれません。無理せず、自分の体を労わることを忘れないでくださいね!

参考文献

- 佐藤郁代, 涌井忠昭, 辻下聡馬, 齋藤英夫, 中村真理子. Z世代を対象としたセルフハンドマッサージによる肩こりおよびストレスの変化. 形態・機能. 2021;20(1):10–17.

- 中村雅俊, 清野涼介, 高橋信重, 他. 若年女性の慢性肩こり有訴が頸部に影響を及ぼす因子. 理学療法科学.2020;35(4):483–487.

- Chatchawan U, Eungpinichpong W, Yamauchi J, et al. The immediate and carry-over effects of traditional Thai massage on pain pressure threshold and tissue hardness in people with upper trapezius myofascial trigger points. Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101123.

- Kietrys DM, Palombaro KM, Mannheimer JS. Dry needling for the management of pain in the upper quarter: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2021;51(1):20–34.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))