「ある動作で肩を上げると痛む…これは何?」

- 腕を90度以上上げると痛みが出る

- 肩を上げる途中で一番痛みが強くなる

- スポーツや仕事で肩を酷使している

このような症状がある場合、肩峰下インピンジメント症候群(けんぽうかインピンジメントしょうこうぐん)の可能性があります。

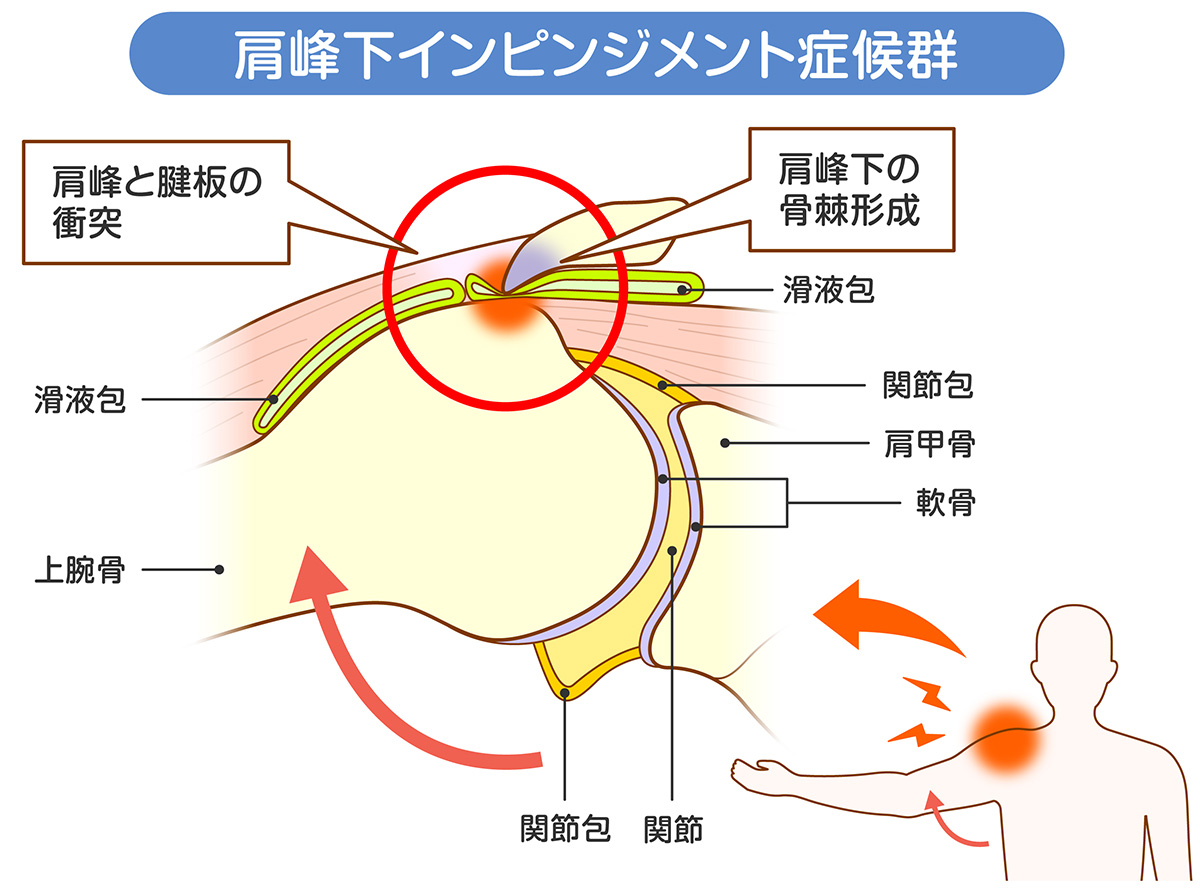

これは、腕を上げる動作の際に、肩の腱板や滑液包が肩峰(肩の骨)と衝突し、炎症を起こすことで痛みを引き起こす疾患です。特にスポーツや仕事で繰り返し肩を上げる動作を行う人に多く見られます。

肩峰下インピンジメント症候群とは?

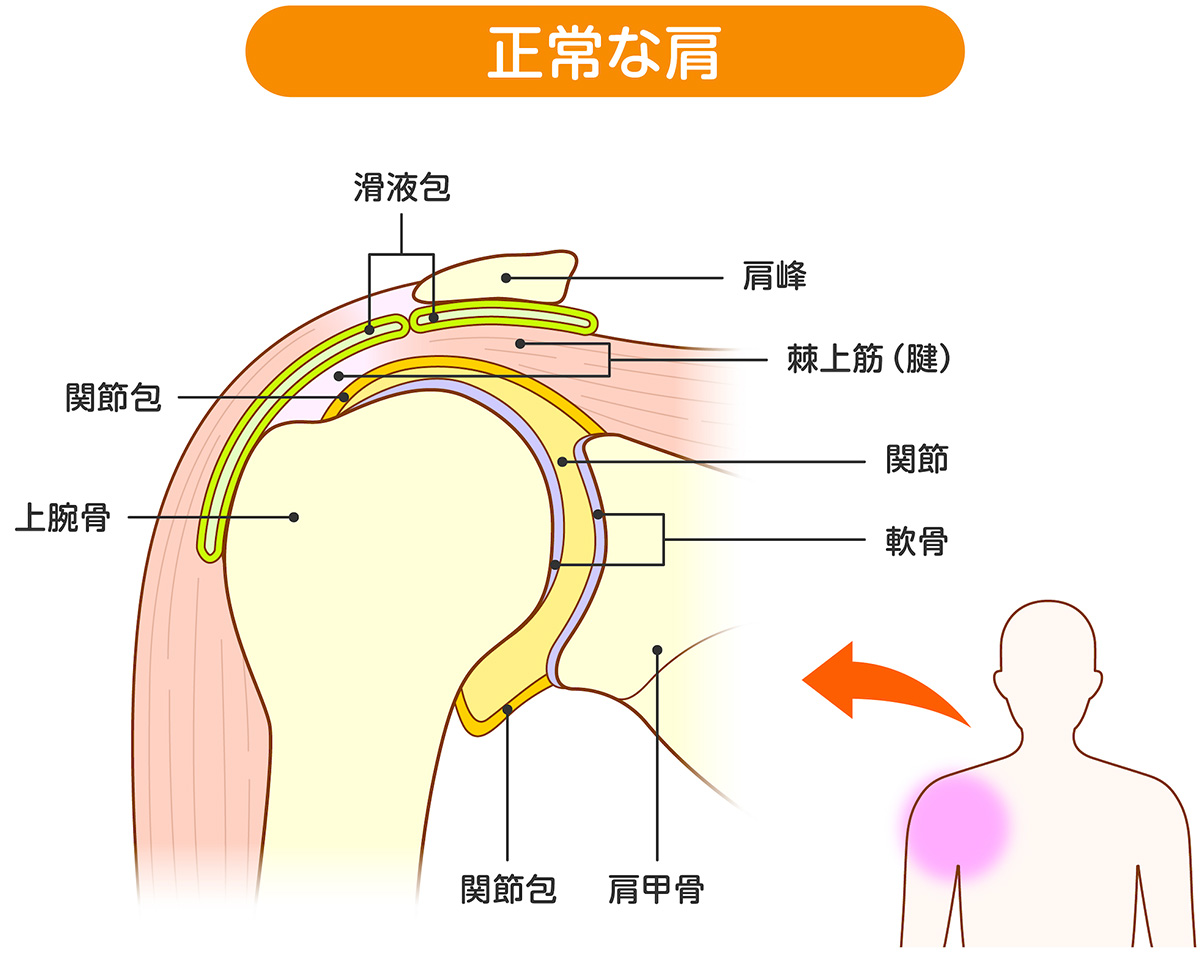

肩関節は、腕を上げるときに肩峰(けんぽう)と呼ばれる肩の骨と腱板の間で組織がスムーズに動くことで、痛みなく動かすことができます。

しかし、このスペースが狭くなったり、腱板や滑液包(かつえきほう)に炎症が起こると、腕を上げたときに腱板や滑液包が肩峰にぶつかり、痛みや引っかかりを感じるようになります。

この状態が続くと、慢性的な炎症が進行し、肩の動きが制限されるだけでなく、最終的には腱板が損傷してしまうこともあります。そのため、早めに治療を行うことで、症状の悪化を防ぐことが重要です。

なぜ肩峰下インピンジメント症候群が起こるのか?

1. 肩を繰り返し使う動作(オーバーユース)

- 野球、テニス、水泳などのスポーツをしている

- 仕事で腕を繰り返し上げる動作をする(大工、塗装、配達など)

肩峰下インピンジメント症候群は、肩を繰り返し使うスポーツや仕事をしている人に多く発症します。

特に腕を90度以上に上げる動作を頻繁に行う場合、肩峰と腱板が何度も衝突し、小さな炎症が積み重なることで症状が悪化します。

2. 肩関節の形の問題

- 肩峰の形が下向きにカーブしている

- 変形によって肩峰下に骨棘が造成している

このような場合は、インピンジメントが起こりやすいと言えます。肩峰の形には個人差があり、下向きにカーブしている人ほど、腱板と肩峰の間が狭くなりやすく、インピンジメント症候群になりやすいとされています。

また、生まれつき肩関節の構造が狭い人は、若い頃から症状が出ることもあります。

3. 加齢による腱板の変性

- 40歳以上の人に多く発症する

- 肩を使う機会が減ると、腱板が硬くなり、炎症を起こしやすくなる

加齢とともに腱板の組織が硬くなり、柔軟性が低下します。これにより、腕を上げたときに腱板がスムーズに動かず、肩峰とぶつかりやすくなり、痛みを引き起こすのです。

肩峰下インピンジメント症候群の症状

- 肩を90度以上上げると痛む

- 肩の前側や外側に痛みが広がる

- 夜間痛があり、肩を下にして寝ると痛みが悪化する

- 放置すると、肩の動きが制限され、腱板損傷へと進行する可能性がある

特に、スポーツをしている人や、仕事で腕を頻繁に使う人は、徐々に痛みが増してくることが多く、最初は軽い痛みでも、次第に肩を動かすのが困難になることがあります。

また、痛みがあるために肩を動かさなくなると、可動域が狭くなり、肩関節の機能が低下することもあるため注意が必要です。

肩関節周囲炎の検査

1. 身体診察

- 肩の可動域を評価し、痛みが出る動作を確認する

- 圧痛の有無を調べ、炎症や筋力低下がないかチェックする

2. 画像検査

- レントゲン:骨の変形や骨折、石灰沈着の有無を確認

- 超音波検査:腱板損傷の有無や炎症の評価を行う

- 必要に応じてMRIを実施し、腱板断裂の詳細や関節の異常を確認

肩峰下インピンジメント症候群の治療

1. 痛みを和らげる

痛みが強い場合には、消炎鎮痛剤(NSAIDs)を内服し、炎症を抑えることで痛みの軽減を図ります。

動かした時に強い痛みがある場合は、ヒアルロン酸を肩峰下滑液包に注射します。注射することで、肩峰下滑液包内にスペースが生まれ、肩を動かした時のインピンジが減少し、痛みが軽減したり動きが良くなります。

このように痛みの場所によって注射するポイントを変えることが重要です。痛みを抑えるだけでなく、動かしやすくする目的でも注射加療は非常に有効です。

だからと言って当院ではむやみやたらに注射をしません。超音波を用いて患者さん一人一人の状態をしっかり確認し、最も必要な部位に的確に注射することを徹底しています!

2. ストレッチ

炎症が落ち着いてきたら、肩の動きを取り戻すためにストレッチや可動域訓練が不可欠です。拘縮期に入ると、肩を動かさないことで関節が固まるため、適切なリハビリを行わないと可動域の回復が難しくなります。

「痛みがあるから動かさない」のではなく、少しずつでも動かすことがとても大切です。

3. 手術

痛みが長期間続き、飲み薬や注射・リハビリを行っても改善しない場合には、肩峰の骨を削る手術を行うことがあります。

この手術は関節鏡視下手術で行われるため、体への負担が少なく、術後の回復も比較的早いとされています。

専門医からの一言

肩峰下インピンジメント症候群は、放置すると腱板損傷へと進行することがあり、肩の機能低下につながる可能性があります。

特に、「特定の動かし方で腕を上げると痛みがある」という症状が続く場合は、早めに医師の診察を受け、適切な治療を受けることが大切です。

疼痛の程度や動きの範囲によって注射加療は非常に有効な治療法です。当院では超音波を用いて患者さん一人一人の状態を詳細に確認した上で、最も必要な部位に的確に注射を行うことを徹底しています。

また、肩を動かさないと筋力が低下し、より症状が悪化することもあるため、無理のない範囲でリハビリを継続し、肩の機能を維持することを心がけましょう。

参考文献

- 八木敏雄、西中直也 肩峰下インピンジメント症候群の病態と治療。関節外科 基礎と臨床. 2022;41(12):1313–1324.

- Clausen MB, Rathleff MS, Skovdal Rathleff M, et al. Level of pain catastrophising determines if patients with longstanding subacromial impingement benefit from more resistance exercise: secondary analyses from a pragmatic RCT (SExSI trial). Br J Sports Med. 2023;57(13):842–848.

- Apivatgaroon A, Srimongkolpitak S, Boonsun P, et al. Efficacy of highvolume vs very lowvolume corticosteroid subacromial injection in subacromial impingement syndrome: a randomized controlled trial. Sci Rep. 2023;13:2174.

この記事の監修者について

学歴・経歴

- 金沢医科大学 医学部卒業

- 金沢医科大学大学院 医学研究科(運動機能形態学専攻)修了、医学博士号取得

- 大学病院で運動器疾患・最先端の手術技術を学びながら、穴水総合病院、氷見市民病院など北陸地方で地域医療に従事

- 2025年より兵庫県高砂市にて地域に根差した医療を目指し、整形外科診療を展開

資格・専門領域

- 医学博士

- 日本整形外科学会認定専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 超音波を用いた診療、肩・膝関節疾患、脊椎疾患、骨粗鬆症、地域医療に注力

診療に対する想い

患者さん一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。 科学的根拠に基づいた最適な医療を提供しながら、心の通った温かいサポートを大切にしています。 「みんなの笑顔をつなぐ医療」を実現するため、地域の皆さまに寄り添い、これからも日々努力を重ねてまいります。

趣味・活動

- バレーボール歴20年以上

- ランニング、マラソン挑戦中(神戸マラソン2025完走 初マラソンはサブ5でした、これからもっと頑張ります!! 次回は12月7日の小野ハーフと来年2月の神戸バレンタインラブラン2026に参加予定))